Dans la nuit du 20 au 21 juin 2024, le hameau de la Bérarde est en grande partie ravagé par une lave torrentielle. Afin d’évaluer les aménagements qui seront nécessaires pour faire revivre le village, entre sauvegarde et reconstruction, il est essentiel de déterminer avec précision les évènements naturels qui ont conduit à la catastrophe. Il s’agit aussi de déterminer si de tels évènements peuvent se reproduire. Parmi les éléments qui ont été analysés, le glacier de Bonne Pierre a été l’objet d’une attention particulière. Eric Larose, Chercheur CNRS à l’Institut des Sciences de la Terre ( ISTerre-Grenoble), a participé à ces explorations. Il nous livre les premières conclusions d’une véritable enquête scientifique très attendue.

Des skieurs et alpinistes avaient signalé, un peu avant la catastrophe, la présence d’un lac sur le glacier de Bonne Pierre. Aurait-il joué un rôle dans la nuit du 20 au 21 juin 2024, à l’image de nombreux lacs glaciaires dont les vidanges catastrophiques font régulièrement l’actualité en Himalaya (voir la catastrophe de Melamchi en 2021) ?

Un lac disparu

Pendant les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, les nuages ont rendu les images satellites de la zone inexploitables. La première photo qui a traversé la couche nuageuse confirme ensuite les soupçons : le lac a disparu, et une profonde entaille dans le vallon de Bonne Pierre est visible. Un canyon semble avoir remplacé le torrent qui descend du glacier pour se jeter dans le ruisseau des Étançons.

Le lac supraglaciaire identifié avait été détecté depuis 2016 sur des photos satellites. Sa vidange naturelle et progressive entre les mois de juin et juillet depuis cette date était plutôt rassurante et ne laissait pas présager une vidange brutale. Scénario inattendu, donc, en 2024.

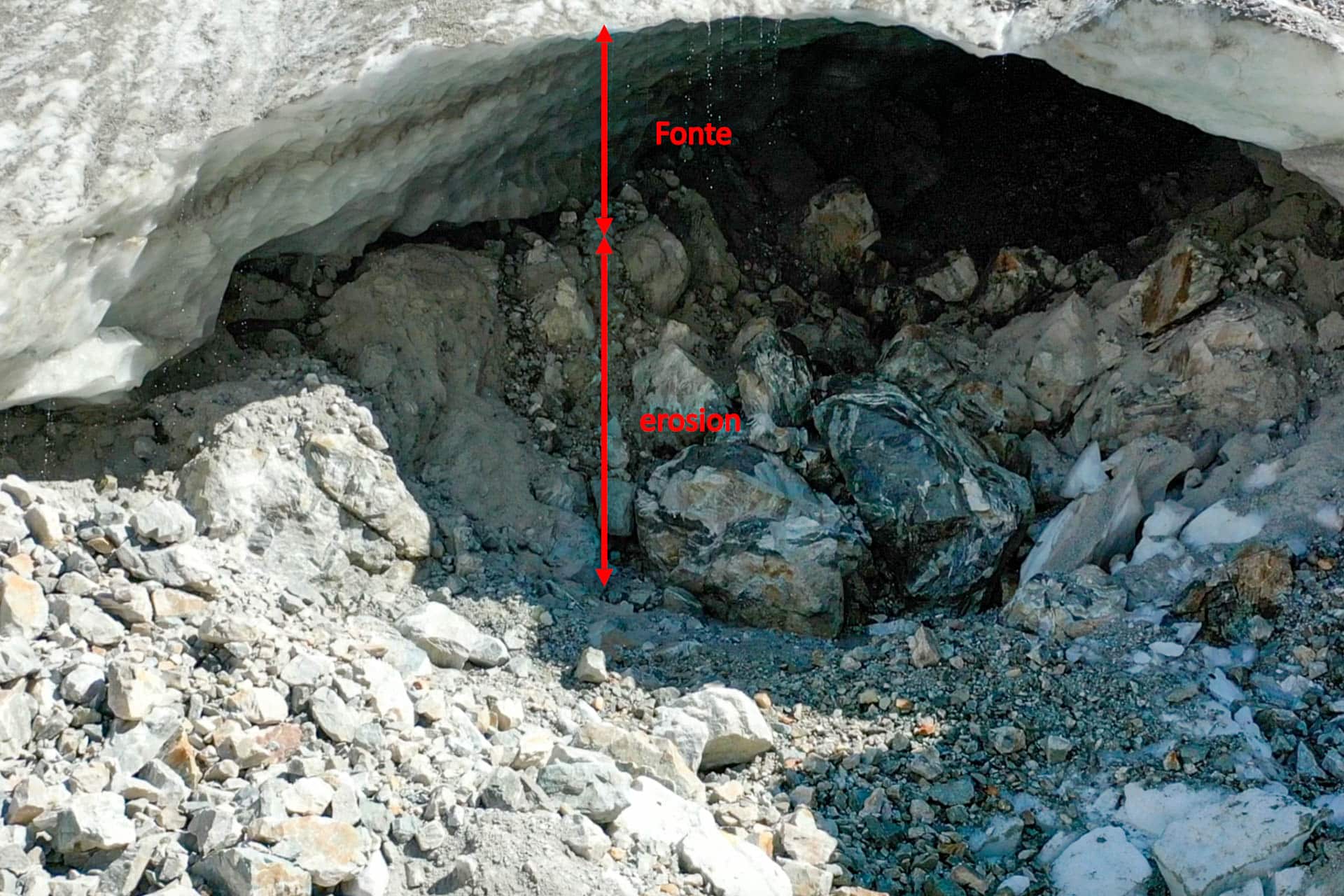

Front du glacier de Bonne Pierre, rive droite : un immense porche a été creusé par un torrent intense pendant la catastrophe. L’eau n’y coulait presque plus en septembre 2024. ©E. Larose/CNRS

Exploration sous glaciaire

Lorsque cela a été possible, en septembre et octobre 2024, une équipe mêlant scientifiques et spécialistes de la spéléo glaciaire a réalisé plusieurs explorations sous le glacier de Bonne Pierre. Objectif : documenter et comprendre comment le lac supra-glaciaire a pu se vidanger, et quelle peut-être la structure de l’intérieur du glacier, notamment à l’interface entre le glacier et le sol qui le supporte. Avec en tête la problématique des poches d’eau qui peuvent se cacher dans les glaciers, comme celui de Tête Rousse sur la voie normale du Mont-Blanc, nous étions à l’affut d’éventuelles cavités glaciaires qui serait invisibles depuis la surface.

Le ruisseau jaillit au front du glacier, dans un espace entre le sol et la glace plus ou moins important et qui résulte de la fonte du glacier. Cet espace est en général assez étroit : les rivières sous glaciaires peuvent se développer avec quelques dizaines de centimètres de haut. A la mi-septembre 2024, c’est d’ailleurs le cas de la partie du torrent en rive droite du glacier, branche du torrent qui semble avoir conservé un débit relativement constant tout l’été.

En rive gauche, par contre, nous découvrons un porche immense de 10m de large et 5m de haut. Ce porche est largement creusé dans les sédiments sous le glacier. Un courant très important semble s’y être développé pendant la catastrophe, emportant des blocs rocheux de toute taille. Les seuls blocs restants font plusieurs mètres de large (plus de 10 tonnes), cela donne une idée de la force du torrent pendant la catastrophe. Nous pénétrons donc sous le glacier par ce porche monumental.

nous croisons des zones

où le toit de glace s’est effondré

En avançant sous le glacier dans un conduit très large, nous croisons des zones où le toit de glace s’est effondré. La conduite sous glaciaire est alors à l’air libre. Ce sont certainement les zones les plus dangereuses pour l’exploration car les blocs rocheux qui couvrent la surface du glacier sont déstabilisés par la fonte et finissent par dévaler la pente pour tomber dans le tunnel de glace. Nous contournons donc méticuleusement le bord de ces zones à l’air libre.

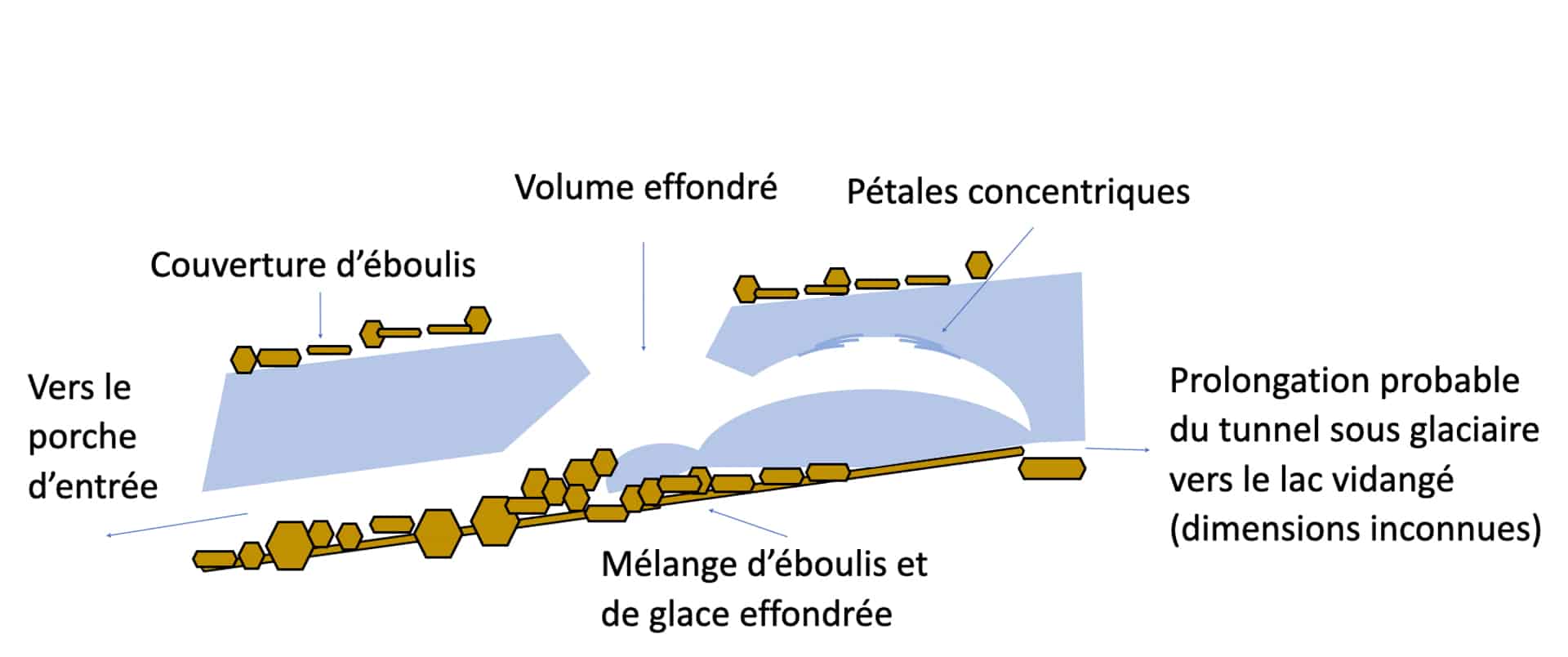

Au bout d’une centaine de mètres, le tunnel fait un coude, dans un effondrement particulièrement large, dégageant un volume circulaire de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Une grande partie du volume effondré est maintenant à l’air libre, indiquant un volume de glace manquant de plusieurs milliers de mètres cube. Ce volume de glace n’a pas pu fondre pendant l’été, le volume était donc déjà en grande partie libre de glace avant et pendant la catastrophe du 20-21 juin.

Sur le bord amont de cette cavité effondrée, nous observons un dôme de glace concentrique affaissé, nous nous faufilons alors dans l’espace laissé libre entre le toit de glace et le dôme effondré. Des pétales de glaces sont bien visibles, ils témoignent d’une traction des couches successives de glace vers le bas, au moment de son effondrement. Ces sculptures de glaces générées par les mouvements et déformation de la glace y sont magnifiques, aussi poétiques que terrifiantes tant elles témoignent de l’instabilité du glacier et du danger qu’il a pu causer en aval.

Plus nous avançons dans ce laminoir de glace, plus l’espace se réduit et la progression devient difficile. En descendant sur les bords du dôme effondré, nous sommes bloqués : l’effondrement a refermé le tunnel. L’investigation du tunnel depuis l’aval se termine donc au bout de 150 mètres, il en reste environ 500 de tunnel de glace pour accéder au lac qui s’est vidangé. Nous ressortons alors du tunnel pour nous diriger vers la partie amont, dont l’entrée est visible depuis le lac.

les déformation de la glace y sont magnifiques

aussi poétiques que terrifiantes

La descente au fond du lac vidangé est rendue délicate par les nombreuses chutes de pierre sur les bords : tant qu’il fait chaud et que la glace fond, la couverture d’éboulis alimente en continue le fond du lac en chute de pierre. Nous attendons donc le début du regel pour descendre dans l’entrée du tunnel. Ce goulot semble beaucoup moins large qu’à l’aval : un à deux mètres de diamètre, suggérant que le débit de l’eau à cet endroit a du être inférieur au débit de l’eau à l’exutoire du glacier pendant la catastrophe.

Il existe donc, probablement, d’autres galeries reliant le lac vidangé à la sortie du glacier. Cela suggère aussi que le débit du torrent de Bonne Pierre ne résulte pas simplement de la vidange du lac, mais potentiellement de la vidange supplémentaire d’autres cavités sous-glaciaires, comme le laissait penser l’existence de la cavité effondrée visitée précédemment.

En progressant une dizaine de mètres dans ce goulot, nous découvrons un siphon regelé à 90%. A la mi-octobre, l’air froid qui descend du Dôme des Écrins a déjà induit le regel d’une bonne partie de ce tunnel de glace, la fermeture totale est donc imminente. En se faufilant dans l’étroiture, (sous réserve d’apprécier tremper dans de l’eau gelée et boueuse), il a été possible d’explorer encore quelques mètres de galerie, laquelle est plus étroite, empruntant probablement une ancienne crevasse.

Au fond du lac, l’entrée d’une galerie de glace ayant servi a la vidange du lac (au moins en partie). ©E. Larose/CNRS

le tunnel principal de vidange du lac est rebouché

ce qui rend possible la formation d’un nouveau lac

au printemps 2025

La progression s’arrête sur un nouveau siphon rempli d’eau. La majeure partie du tunnel de glace qui a permis une la vidange du lac gardera donc encore certains de ses secrets. Mais l’exploration a permis de montrer que, d’une part, il existe potentiellement des cavités qui ont pu stocker de l’eau dans le glacier de Bonne Pierre, et d’autre part que le tunnel principal de vidange du lac est rebouché à l’amont comme à l’aval, ce qui rend possible la formation d’un nouveau lac au printemps 2025 (sans qu’on en ait la certitude néanmoins).

En rive gauche, le glacier supporte une bédière (petit ruisseau sur le glacier) qui se jette dans un moulin (puis vertical). Une exploration est aussi réalisée sur cette branche d’écoulement. Le puit vertical débouche, à la base du glacier, sur un écoulement de petite taille, alimenté en continu par l’eau de fonte du glacier. Ce moulin, déjà exploré plusieurs années plus tôt, ne semble pas avoir joué un rôle majeur dans la catastrophe de 2024, mais complexifie encore plus la structure du glacier de Bonne Pierre.

Un glacier tempéré et noir

La formation de cavité sous glaciaire, parfois remplies d’eau liquide, est un problème majeur pour la gestion des dangers naturels. Leur formation est complexe et peut résulter de phénomènes différents, parfois contradictoires. Sur le glacier de Tête Rousse, une poche d’eau qui s’était créée au 19e siècle a rompu en 1892, libérant des milliers de mètres cube d’eau. Ce tsunami, en dévalant la pente, a entrainé des blocs rocheux et de la boue, créant une lave torrentielle qui fit plus de 100 victimes dans le village de Saint Gervais.

Plus récemment, une étude thermique a montré que la formation de cette poche d’eau est liée à la température du glacier : sa partie avale étant très froide (en-dessous de -2°C), l’eau de fonte qui s’infiltre en amont est arrêtée par une barrière de regel, le glacier froid faisant office de bouchon. La cavité d’eau s’agrandit alors jusqu’à ce que le poids d’eau soit supérieure à la résistance de la glace en aval, et conduise à l’effondrement de ce barrage naturel. Un scénario équivalent est-il possible à Bonne Pierre ?

Pour le savoir, nous avons réalisé pendant notre progression plusieurs mesure de température de la glace. Partout, la glace était autour de 0°C, soit la température d’équilibre entre l’eau liquide et la glace. Le glacier de Bonne Pierre n’est donc pas un glacier froid, mais un glacier tempéré. La formation d’une poche d’eau suivant le mécanisme de Tête Rousse est donc très peu probable.

On peut aussi se demander si le lac supraglaciaire de Bonne Pierre est comparable aux lacs qui se sont formés plus récemment à Tignes (glacier de la Grande Motte, surveillance en cours) ou sur le glacier des Bossons (vidangé de façon artificielle et contrôlée en 2022). Ces deux derniers sites sont des glaciers « classiques », dit aussi « blanc » c’est-à-dire des glaciers qui sont homogènes en glace et qui ne sont pas recouverts par une couche d’éboulis. Ils sont plus facile d’accès pour envisager des travaux et les techniques d’imagerie et de surveillance de la glace sont plus facilement opérationnelles.

Aux Bossons, une pelleteuse a ainsi creusé un chenal sur le glacier pour vidanger le lac, et en l’absence de lac le risque d’une lave torrentielle induite par une vidange rapide est nul. A Tignes, une technique équivalente est à l’étude, et dans l’attente d’une solution pérenne le lac est pompé jusqu’à ce que son niveau baisse à une cote acceptable. Sur le glacier de Bonne Pierre, de nombreux obstacles rendent difficile la surveillance du lac et sa vidange contrôlée.

Les glaciers noirs présentent

un réel défi scientifique et technologique

D’abord, les éboulis qui recouvrent le glacier altèrent les images (sismiques ou radar) que l’on peut réaliser sur place. Ensuite, ces éboulis ne protègent la glace de la fonte estivale que là où ils sont épais, dès que l’épaisseur de la couverture se réduit, la glace se met à fondre très vite, créant de larges dépressions comparables à des dolines. Le relief du glacier est donc très chaotique, la progression y est dangereuse, et l’utilisation de machines est rendue d’autant plus délicate. La présence de galeries et cavités ajoute encore à la complexité du système glaciaire. Enfin, les connaissances scientifiques sur ce type de glaciers sont limitées. Les glaciers noirs présentent donc un réel défi scientifique et technologique.

il n’est probablement pas possible

d’exclure une récidive

Le risque de récidive

Le comblement et la fermeture du tunnel principal entre le lac et le front du glacier laisse penser que le lac a de bonnes chances de se reformer lors des prochains printemps. De même, il n’est pas exclu de retrouver des conditions météorologiques équivalentes qui induisent une crue importante. Ainsi, même si la catastrophe du 20-21 juin 2024 n’a pas d’équivalent sur les derniers milliers d’années à la Bérarde, il n’est probablement pas possible d’exclure une récidive.

Le réchauffement climatique, l’acteur central de la catastrophe

Le réchauffement climatique est présent à presque toutes les étapes de la catastrophe. De façon statistique d’abord, les précipitations intenses et la fonte de la neige sur une épaisseur importante sont les caractéristiques d’une météo plus chaude et humide, compatible avec les scénarios de changements climatiques.

De façon plus déterministe, le changement climatique a entrainé la fonte du glacier et la création d’un lac, ainsi que la mise à nue de la moraine en aval, la rendant facile à déstabiliser et à emporter par la crue du torrent. Si pendant longtemps les scientifiques ont été prudents sur les effets et conséquences (parfois complexes et indirectes) du réchauffement climatique, on peut dire ici que la catastrophe en est bien le produit.

Il s’agit d’un type de risque nouveau

S’il a été difficile d’anticiper la catastrophe de la Bérarde, et qu’il est encore aujourd’hui difficile d’en déterminer le déroulement de façon précise et exhaustive, c’est que ce type de danger naturel entre dans le champ des risques émergents. Il s’agit d’un type de risque nouveau, sur lequel nous n’avons pas de recul statistique car apparu trop récemment. Une vraie course contre la montre se joue pour rattraper le manque de connaissance que nous avons sur ces nouveaux risques, et pour que des solutions scientifiques et techniques nouvelles soient envisagées.

Des annonces à surveiller

Une équipe rassemblant une trentaine de scientifiques de divers horizons et spécialités a travaillé ces derniers mois pour produire, sous la coordination du service RTM de l’ONF, une rétro-analyse des évènements. L’ensemble des conclusions sera rendu publique dans quelques jours. Sur la base de ces conclusions, des décisions politiques, économiques et techniques seront certainement prises quant aux aménagements et à la reconstruction du village. À suivre, donc…

Eric Larose – Chercheur CNRS à l’Institut des Sciences de la Terre ( ISTerre-Grenoble)

Participants aux explorations :

Cédric CLARY, Barnabé FOURGOUS, Dorian LABAEYE , Paco CLARY, Pierre Bernard LAUSSAC, Camille MAVRIS, David PARROT (CORDATA) ; Eric LAROSE (ISTerre-CNRS)