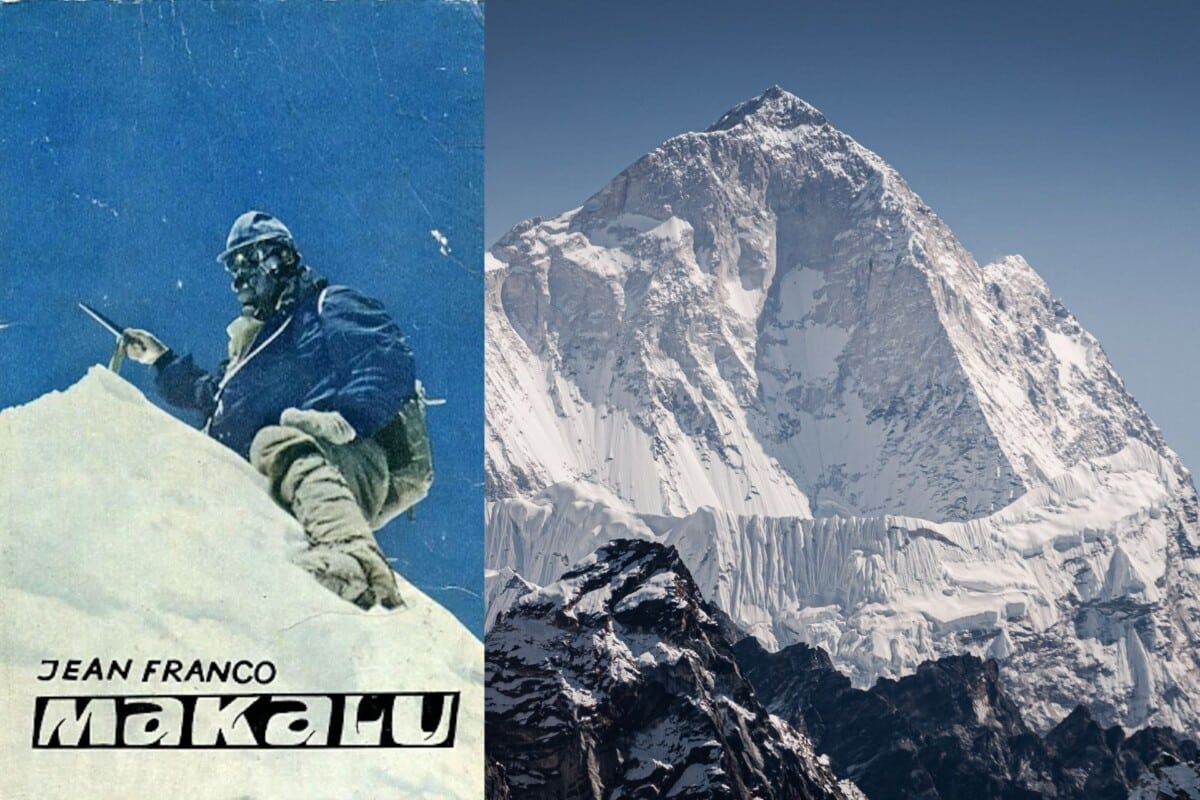

Le Makalu, 8485 mètres, est la cinquième montagne la plus haute du monde. Après une première expédition fructueuse à l’automne 1954, où il gravissent le proche Chomo Lonzo, les Français organisent une deuxième expédition au printemps suivant. Le 15 mai 1955, il y a soixante-dix ans tout pile, Jean Couzy et Lionel Terray réalisent la première ascension, suivis les jours d’après par Jean Franco, chef d’expé, et les autres membres de l’expédition. Une première exceptionnelle, solaire, sans drame ni orteils coupés, presque l’exact opposé de l’Annapurna 1950. Voici le récit de cette réussite collective historique.

Le Makalu occupe une place à part dans l’histoire de l’himalayisme français. Il sera le théatre, des années 70 à 90, de premières exceptionnelles : la première du pilier ouest en 1971, par Yannick Seigneur et Bernard Mellet, le record d’ascension de Marc Batard par ce même pilier en solo en 1988. Un

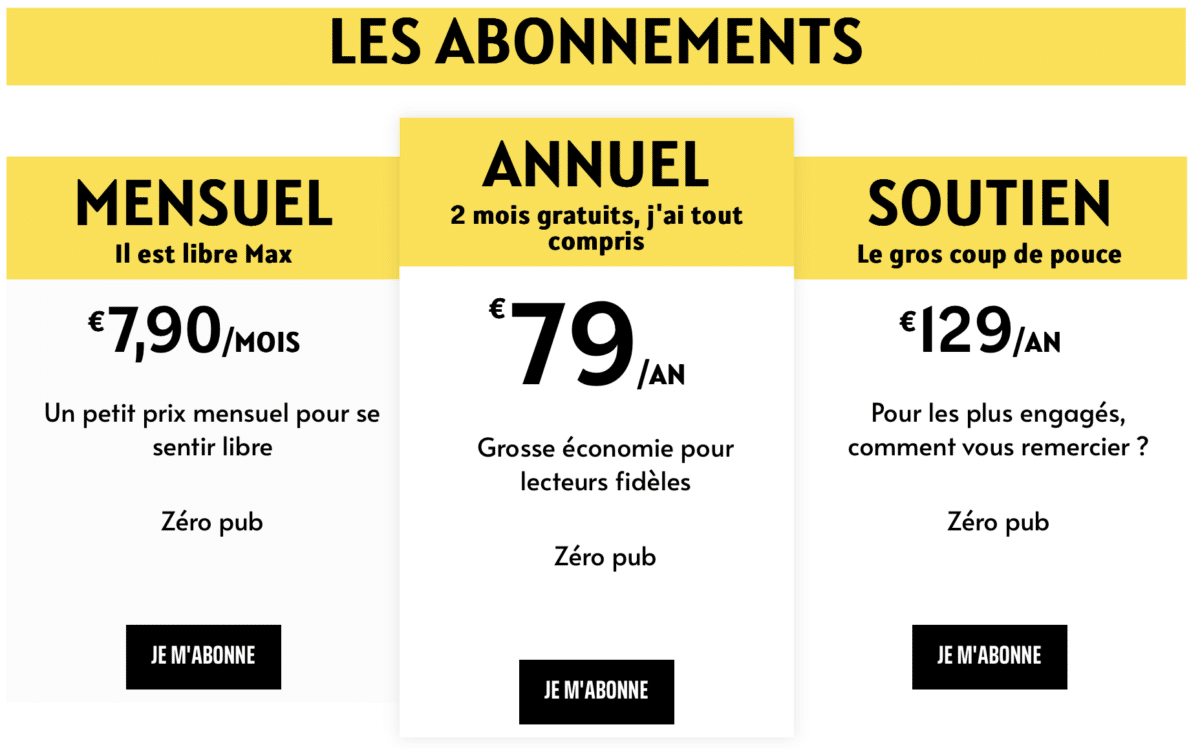

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Connectez-vous ou abonnez-vous pour avoir accès à tous nos articles.