D’un point de vue social, le milieu montagnard présente une homogénéité dérangeante. Celles et ceux qui pratiquent les activités de montagne affichent un profil uniforme : blancs, très diplômés et appartenant aux catégories socio-professionnelles les plus favorisées. Si l’argument du coût des loisirs de montagne vient d’abord à l’esprit pour justifier cet état de fait, il occulte d’autres réalités, notamment d’ordre culturel et politique.

Il suffit de passer la porte d’un refuge d’altitude pour s’en rendre compte : en montagne, plus on monte, plus on se ressemble. Aux tables des cabanes discutent des individus au profil similaire. « Lors d’une enquête commencée en 2016 dans plusieurs massifs alpins, sur des territoires non aménagés, en été comme en hiver, on n’a interrogé que des personnes blanches, rapporte Clémence Perrin-Malterre, enseignante-chercheuse en sociologie, spécialiste des sports de nature. La grande majorité était très diplômée, titulaire d’un BAC +5 à BAC

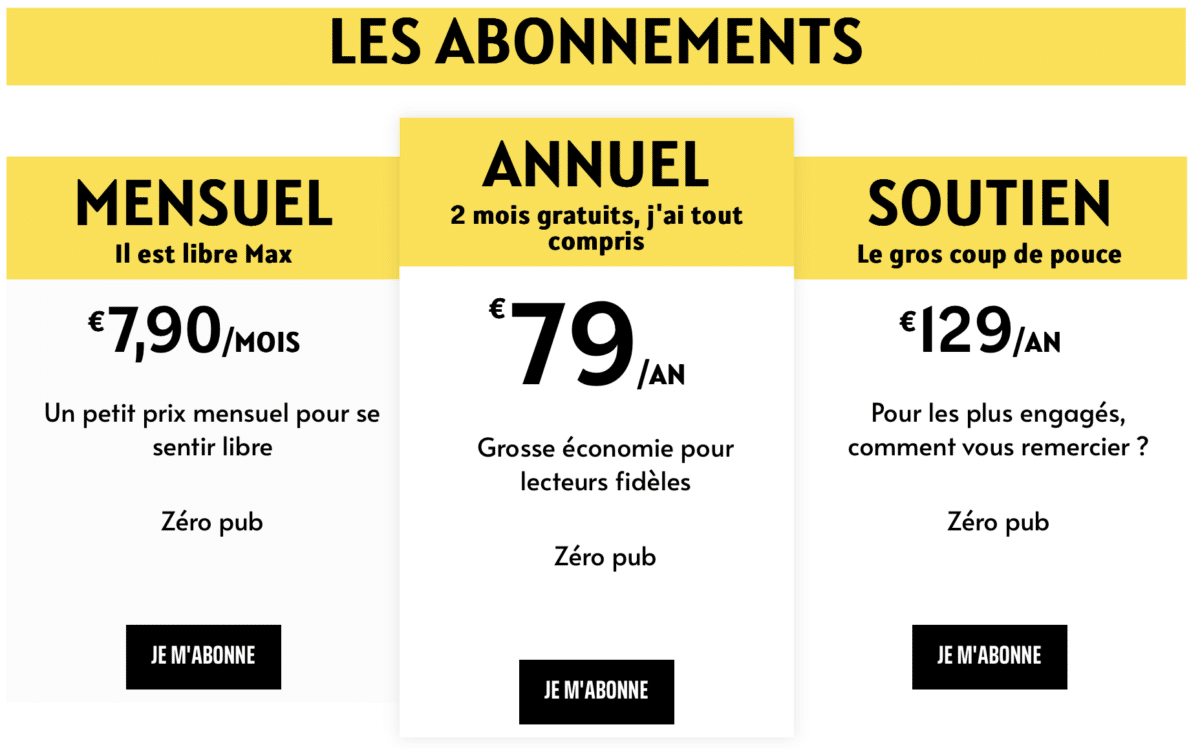

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Connectez-vous ou abonnez-vous pour avoir accès à tous nos articles.