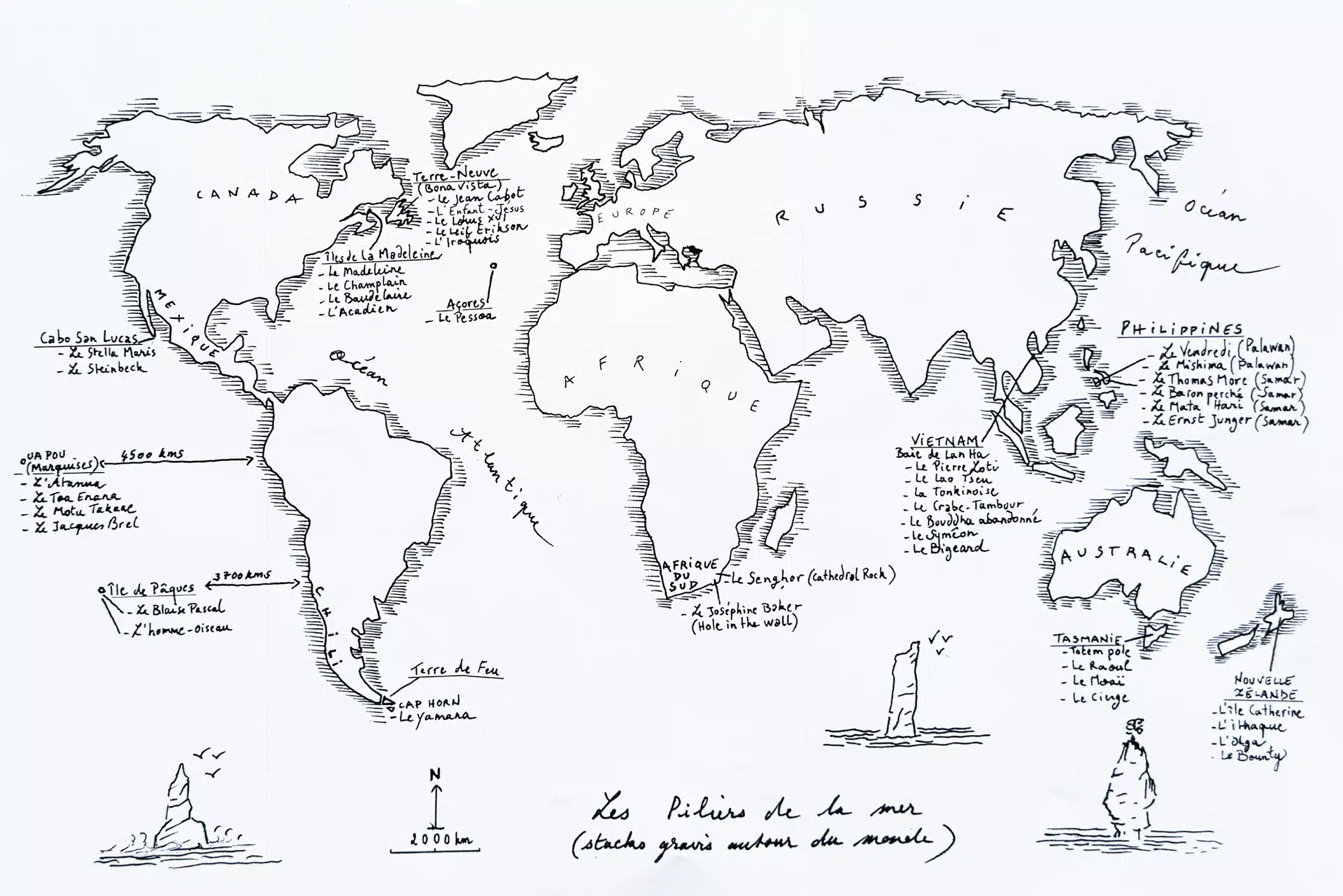

Ensemble ils ont grimpé 106 stacks, ces donjons des océans au rocher souvent délicat, égarés au large des côtes. Guide, Daniel Dulac en a trouvé le cheminement. Sylvain Tesson en a fait un livre, Les piliers de la mer. Pas banale, leur cordée écume les parois depuis dix-neuf ans, des Calanques à la face nord des Jorasses. Et se retrouve chaque printemps au festival Aventure & Découverte de Val d’Isère. L’occasion de faire le point avec la cordée singulière qu’ils forment. « La cordée est le format idéal de la relation humaine, à la vie, à la mort, mais à cinquante mètres de distance » précise, pince-sans-rire, Sylvain Tesson.

Le ciel est aussi sombre que la mer, et le prochain continent est à 4500 kilomètres. « Les coulures de guano bouchent les fissures et calcifient les dalles d’un plastron acide » tandis que « l’escalade atteint le septième degré (…) Du Lac joue sa vie à cent mètres au-dessus de la mer » écrit Sylvain Tesson dans Les piliers de la mer. « J’étais aspiré dans cette longueur » se souvient Daniel Du Lac, attablé dans un bar de Val d’Isère avec Sylvain.

« Ce Motu des îles Marquises est fait de roche volcanique, un caillou de bonne qualité, rayé par une fissure large. Je me mets un combat, une grande longueur de cinquante mètres. Je fais monter Sylvain et là, il se met à tomber des seaux ! Il restait encore deux longueurs pour sortir au sommet » raconte Daniel Du Lac.

Il guide Sylvain depuis dix-neuf ans. Mais ce motu Takaae restera gravé dans la mémoire de la cordée. Pour « la beauté violente » de ce stack perdu en plein Pacifique, pour l’engagement, réel. Pour la mémoire de cette aventure, indélébile. Le mot « stack » désigne ces tours de rocher détachées de la côte. La quête de ces stacks a occupé la cordée pendant plusieurs années. Point commun quand on grimpe des stacks ? « Ne pas tomber » comme le rappelle Daniel.

« Chaque stack avait sa complexité, sa difficulté, son intérêt » raconte Daniel. « Parfois ils n’étaient pas très jolis, mais on était comme des enfants devant un magasin de jouets. Quand les conditions de mer sont bonnes, il est tentant d’en gravir plusieurs ». Comme au Old Array Rock : mer d’huile, « on a fumé un Havane au sommet pendant une heure ». Tesson ne boit plus. Mais il aime les cigares, et plus encore, les partager avec Daniel sur les sommets. Fussent-ils de trente mètres de haut.

L’histoire de la cordée remonte aux Calanques. Première voie partagée ensemble : Chasseur de Pierres, ou État d’urgence, une voie de Guy Abert et Lionel Catsoyannis. Déjà la grimpe au-dessus de la mer, il y a dix-neuf ans. Jusqu’à trente jours par an, quand ils faisaient ensemble un bout d’arc alpin à skis, pour traverser les Alpes sur quatre ans. Une traversée contée par Sylvain dans son récit, Blanc (Gallimard, 2022).

Daniel Du Lac a guidé Sylvain sur moult parois. Y compris prestigieuses : face ouest des Drus, voie Cassin à la Walker en face nord des Grandes Jorasses. « Je ne serai pas ce que je suis sans Sylvain » lâche Daniel. « C’est le compagnon qui ne râle pas, il est quasiment toujours partant ! On partage des idées sur ce qu’on veut grimper. Il y a une énergie positive, de l’électricité dirais-je, dans la cordée, qui fait qu’on s’engage ensemble. Même si ça prend du temps : on a mis dix ans avant d’aller faire la Walker ensemble ! »

la cordée est le format idéal de la relation humaine, à la vie, à la mort, mais avec 50 mètres de distance. Sylvain Tesson

La confiance et la complicité. Du Lac, sérieux : « Sylvain a déjà enrayé des chutes que j’ai pu faire, deux ou trois fois.» Tesson, sourire en coin : « Et pourtant l’occasion m’était donnée dans finir ! » Mais insiste, malicieux : « la cordée est le format idéal de la relation humaine, à la vie, à la mort, mais avec cinquante mètres de distance, et des frottements intempestifs peu nombreux : il n’y a qu’aux relais que tu te croises ! » Du Lac : « et encore, on pratique beaucoup la corde tendue » quand le terrain s’y prête. Même sur certains stacks.

Daniel a-t-il pris des risques pour la cordée entière sur ces stacks au rocher parfois fragile, mouillé, ou couvert de fientes d’oiseaux ? « Pour être franc, à une ou deux exceptions près, je me suis assuré d’être le seul à passer à la caisse si je tombais. Que les relais soient solides ! » Il y a pourtant eu des relais précaires, au-dessus des tourbillons d’écume : en Afrique du Sud, aux îles Shetland, et au cap Horn, dont on reparlera. La cordée a même fait demi-tour, parfois. Cela arrive, même à Daniel et Sylvain.

Acrobaties

Aux Marquises, encore : Daniel Du Lac s’engage sur un pilier au-dessus de l’océan, n’arrive pas à mettre de protection, désescalade, traverse, remonte, franchit un pas de 5 « mais au-dessus le rocher était en putréfaction » dit-il, « avec des murènes, très belles, dans des vasques au pied du mur laissées par la mer » se souvient Tesson, rêveur. « Une beauté violente » encore une fois.

Un autre but ? En Écosse, sur le Maiden, un stack gravi par Tom Patey, l’un des grands grimpeurs écossais – de mixte hivernal et de stacks. « Nous nagions dans de l’eau à dix degrés avec des néoprènes trop fines, chargés de sacs » raconte Daniel. « On était à quelques mètres, et puis le courant nous a littéralement emportés. Au bout d’un moment, on s’est dit qu’on allait se noyer, on a renoncé ». Patey, lui, s’est tué en rappel. De ce même stack.

Grimper les stacks est une double histoire : de cordée, et d’acorbatie. Le meilleur des exemples est l’usage d’une technique peu connue : le rappel contradictoire. Quand, au sommet du stack, il n’y a pas moyen de planter un piton, il reste une solution, si tant est que le stack ne dépasse pas la longueur de la corde à double : chacun descend sur un brin sur une face opposée, tandis que la corde (à simple) ou le noeud les reliant passe sur un « saillant » ou …rien du tout.

« Quand tout s’effrite, ou il n’y a que de l’herbe, alors oui on a posé la corde en travers, sur un sommet grand comme une table... » s’amuse Tesson. « Le moment crucial, c’est le départ. Tu comptes un, deux, trois, et là il faut y aller, mettre son poids sur la corde et le corps dans le vide, retenu par le poids de l’autre ».

Une technique connue sous le nom de rappel simultané en grande voie, et très risquée puis si l’un s’arrête en mettant le pied sur une vire et enlève son poids, l’autre tombe. « On a usé de cette technique pour descendre de la Bonatti au Grand Capucin, à trois. Moi en premier et Sylvain et l’autre compagnon ensuite, en même temps.» Mais qui a causé une frayeur aux deux amis, sur la côte amalfitaine, en Italie.

Tu dois avoir une confiance absolue en l’autre

Capri, ça a failli

Aux Faraglioni di Capri, les trois pointes de Capri, l’escalade ne date pas d’hier mais le Faraglioni di Mezzo, avec son arche, semble le plus inaccessible. Pas pour la cordée qui le gravit à l’aurore, avant d’en descendre dès huit heures du matin, avant la foule des bateaux de touristes. Ils s’échappent en rappel contradictoire, et pendulent sous l’arche. « Je descends un peu trop vite, stressé par le capitaine de notre bateau, je mets les pieds sur le bateau et donne du mou, ce qui fait tomber Sylvain qui était encore pendu sur l’autre brin » Sylvain, lui, tombe sur le photographe qui était sur le pont du bateau.

Tout finit sans trop de dégâts, mais « on a frisé l’accident » reconnaît Du Lac. Tesson, lui, a une théorie : « l’énergie nait de la production des contraires. Quand tu bandes l’arc, tu rapproches les contraires, l’harmonie du monde est atteinte par tensions opposées, comme pour la lyre et pour l’arc, dixit Héraclite (51e fragment). Le rappel contradictoire, c’est la création de la tension énergétique par la tension des contraires. » En résumé ? « tu dois avoir une confiance absolue en l’autre ».

En l’occurence les deux compères ont aussi pratiqué le jumar contradictoire : après avoir jeté une corde par dessus un (petit) stack, ils ont chacun remonté à la poignée autobloquante un brin qui pendait de chaque côté… Une technique utilisée à l’aiguille de la Madeleine, entre l’Amérique et Terre-Neuve, au Canada. Du Lac : « un grès rouge magnifique ». Tesson : « une motte de beurre ». Seule solution, le jumar contradictoire. Tesson : « on arrive en haut tout doucement, on se regarde, on attrape l’herbe, on compte jusqu’à trois et on se rétablit en même temps !»

Le cent-sixième stack fut le dernier. Du moins pour l’instant. Les deux compagnons de cordée ont décidé d’arrêté après ce sent-sixième, sur les côtes des îles Féroé. Du Lac : « On avait une espèce de frénésie, un peu folle. Une espèce de surenchère. c’est pour cela que j’ai dit à Sylvain qu’il fallait s’arrêter à un moment ». Une espèce de surenchère à la poursuite du plus beau, ou du plus terrifiant des stacks ? « Partout où on allait, si on voyait un stack il fallait aller le grimper. Parce qu’il y avait cette joie indescriptible au sommet. Parfois on y passait une heure, une nuit même. Parfois on se cassait le plus vite possible, terrorisés.» Tesson confirme : « le danger dans cet alpinisme, ce sont les vagues ».

Aucun de nous ne connaissait l’Agner

avant l’ouverture d’Ultima Perla

Michi Wohlleben

cap horn, le plus mythique

paques, nombre de stack, homme stack ?, terrain d’expression, précipité chimique, cordée asymétrique, prends moi des cigares, je te rembourserai.