Voici l’histoire arrivée 3e ex-aequo au premier concours de récits du Festival du film d’aventure de la Réunion. Il s’agit d’une histoire de patience, de courage et de détermination. Des qualités indispensables pour aller au bout de l’aventure, surtout embarqué sur un voilier dans les eaux tourmentées d’Amérique du Sud.

Depuis la terrasse de l’auberge, mon regard glisse sur les maisons colorées de Puerto Williams, la ville la plus australe du monde, à l’extrémité de la Patagonie chilienne, coupée du tourisme de masse. Des lumières incroyables baignent ce havre de paix au milieu de cette nature sauvage. Je me décide enfin à appeler :

« Allô ! Alors, c’est quoi cette bonne nouvelle dont tu veux nous parler ? lance ma mère depuis la France.

– T’as trouvé un boulot et tu reviens ? renchérit mon père.

– Euh non… pas exactement ! Figurez-vous que, j’ai rencontré un marin qui m’a proposé d’embarquer avec lui pour l’Uruguay ! Vous vous rendez compte ? Cette chance ! »

Silence… visiblement ils ne sont pas autant emballés que moi par la nouvelle.

« Mais… tu n’as jamais mis les pieds sur un voilier ! C’est quoi cette histoire ?

– On commence par 4 jours de nav’ jusqu’aux Malouines et après 6 de plus pour rejoindre Colonia. C’est Jean-Luc le capitaine. Il est à la retraite et fait le tour du monde depuis 4 ans, c’est un pro ! En plus, comme moi, il a fait du rugby à haut niveau. Il est solide !

« T’es au courant que t’es au Cap Horn et que c’est dangereux ?

– On a une bonne fenêtre météo, donc y’a aucun risque. »

« Baston » ?

J’adore, rien de mieux pour me motiver.

J’avais pris un billet aller simple pour l’Amérique du Sud. J’osais enfin provoquer la vie, tenter d’assouvir mes envies d’aventure et d’inconnu. J’avais déjà gouté aux conditions impitoyables de la région lorsqu’en pleine nuit, une tempête avait complètement déchiré ma tente au beau milieu d’un trek. Mais j’en voulais « toujours plus ».

Le matin même, avec Audrey, passionnée de voile depuis son enfance, nous avions décidé de tenter notre chance sur le port pour embarquer vers le Cap Horn ou l’Antarctique. Je l’avais rencontrée 2 jours auparavant quand nous avions parcouru les canaux de Patagonie sur au cargo ravitaillant Puerto Williams. Nous rêvions et nous rêvions grand, mais après tout, la chance ne sourit qu’aux audacieux. Je me souviendrai toujours de ce moment, où Jean-Luc nous avait proposé :

« Si vous voulez, j’ai assez de place pour 3! Mais bon… va y avoir de la baston! »

« Baston » ? J’adore, rien de mieux pour me motiver.

Mon cœur s’emballe, l’adrénaline fuse dans mes veines. Je ne sais même pas si j’ai le mal de mer. La décision n’est pas à prendre à la légère. Des dizaines de questions assaillent mon esprit. Est-ce possible ? OUI. Raisonnable ? De tout évidence : NON. Mais après quelques heures de discussion, je décide de mettre mes doutes de côté. L’aventure est actée, le rêve devient réalité !

Trois jours après, nous sommes prêts à lever l’ancre. Juste avant le départ, Juliette, navigatrice aguerrie du voilier voisin, remarque mon appréhension et me glisse en aparté :

« T’inquiètes, les mauvais moments, on les oublie vite en nav’ ! »

Finalement je ne sais pas si cela me rassure… Je sauterais bien la case « mauvais moments ». L’heure n’est plus aux tergiversations. Nous quittons la marina à bord de Manara, dériveur en acier de 12 mètres, sous le regard des chevaux et poules en liberté, seuls témoins des allers et venues des bateaux.

Nous naviguons paisiblement sur le célèbre canal Beagle. Les discussions au sein de notre équipage improvisé sont tout de suite très personnelles, la confiance s’installe. Privilégiés, nous apercevons des manchots, des otaries, une bande de dauphins qui chassent au loin et même le souffle d’orques ou de baleines !

En fin d’après-midi, on se rapproche du détroit Le Maire entre la Terre de Feu et l’Île des Etats, confluence des océans Atlantique et Pacifique, zone de turbulence entre ces deux dynamiques puissantes. Notre capitaine se sent obligé de préciser :

« Cet endroit est connu pour être l’un des plus grands cimetières de bateaux au monde. Les vents ne sont pas comme annoncés, du coup on va le passer de nuit. Ça sera le moment le plus délicat de la traversée. »

A la tombée de la nuit, la mer devient de plus en plus agitée et le vent se lève. Audrey, atteinte par le mal de mer, disparaît dans sa cabine.

Aux alentours de 20 heures, le vent forcit encore et la mer se creuse. J’ai du mal à réaliser ce qui se passe autour de nous : ce qui me semble être des conditions « normales » de haute mer s’avère impressionnant. J’aide de mon mieux Jean-Luc à vérifier notre itinéraire et réaliser les manœuvres de voiles. La force que cela requiert me surprend et pourtant nous avons mis la trinquette, plus petite voile dont nous disposons que nous réduisons progressivement au maximum. D’énormes vagues malmènent le voilier. Malgré la situation, mon âme d’enfant se réveille tandis que, sans bouger, je me retrouve alternativement en position assise et debout. De véritables montagnes russes !

A 22 heures, les rafales atteignent 40 nœuds et ont tendance à nous rapprocher dangereusement de l’Île des Etats. Notre capitaine va chercher les gilets de sauvetage et m’annonce qu’on va devoir s’accrocher au bateau. A ce moment-là, les évènements me dépassent. Mon cerveau s’arrête totalement. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Sans parler, j’écarte les bras, le laisse m’enfiler le gilet et m’arrimer à Manara. Je me cramponne. Malgré la dureté de la situation, je veux passer cet endroit fatidique avec lui, être disponible en cas de besoin.

© Cécile Malavaud

Vers minuit, Audrey, au plus mal, ressort « nourrir les poissons ». Une déferlante, plus grosse que les autres, choisit cet instant précis pour nous recouvrir. L’eau est à 4°C, l’air à 10°C. L’eau s’infiltre dans mes habits. J’ai froid.

Au milieu de la nuit, l’épuisement me gagne. Je rentre dans ma cabine. Je perds totalement la notion du temps. Mon petit hublot me permet de surveiller la frontale de Jean-Luc. Notre survie dépend de lui. Je sombre par petites périodes dans le sommeil. Au réveil, je cherche avec appréhension le capitaine. La plupart du temps, il est assis par terre entre la table et l’escalier qui mène au cockpit. Il veille sur nous et le voilier, toujours concentré, le visage fermé, aux aguets du moindre signe extérieur.

Au petit matin, Manara gravit des montagnes d’eau de plus de 8 mètres et tangue dans tous les sens. Dans les creux, nous sommes entourés par des murs d’eau mais à la cime, la vue se dégage. La houle est très longue, d’un bleu profond. Au sommet, la mer de vagues fait apparaître des sillons d’écume blanche désordonnés. Cette force sauvage qui se déchaine tout autour de nous m’hypnotise, tellement impressionnante, la crainte et le respect s’entremêlent. Sur le pont, je me sens vulnérable face à cette force impitoyable.

Au milieu de ce chaos, la sortie toilette devient une expédition : nous jouons les équilibristes pour se pencher par-dessus bord remplir le seau, le vider et le nettoyer. Sans attache, mieux vaut ne pas tomber. Ces sorties sont souvent accompagnées d’une douche glacée improvisée.

Les lames cognent en continu le bateau avec fracas et parfois le recouvrent entièrement. Les chocs sourds sont terrifiants. J’ai l’impression que notre embarcation peut se briser à tout moment. Mes nerfs sont mis à rude épreuve. Jean-Luc est pourtant rassuré car en pleine mer les chances de croiser un autre navire ou s’écraser contre un rocher sont presque réduites à néant. Plus que la mer, il devient ma référence. Lorsqu’il reste allongé sur sa banquette, je n’ai pas besoin de m’inquiéter. Je peux me rendormir.

Je découvre que je peux rester sans rien faire d’innombrables heures, immobile. Après trois jours de baston, nous repérons les Malouines au loin. Savoir que nous allons bientôt fouler la terre ferme m’offre un immense soulagement.

Désolé, j’ai une mauvaise nouvelle.

On ne va pas pouvoir s’arrêter aux Malouines,

c’est trop dangereux.

On continue direct vers l’Uruguay.

L’entrée du port de Stanley, un canal étroit bordé de rochers, est délicate et le vent souffle toujours à 50 nœuds. Equipés de nos gilets de sauvetage et bien amarrés, nous montons sur le pont évaluer la situation. Là, notre skipper me montre des dauphins, apparition inespérée au milieu de ce tumulte. Ils jouent dans les vagues, nous régalent d’acrobaties. Juste après, le capitaine me demande de rentrer à l’intérieur pour ma sécurité. L’angoisse me saisit, il ne m’avait jamais demandé de redescendre jusqu’à maintenant.

Il nous rejoint en bas, le visage grave et nous annonce :

« Désolé, j’ai une mauvaise nouvelle. On ne va pas pouvoir s’arrêter aux Malouines, c’est trop dangereux. On continue direct vers l’Uruguay. »

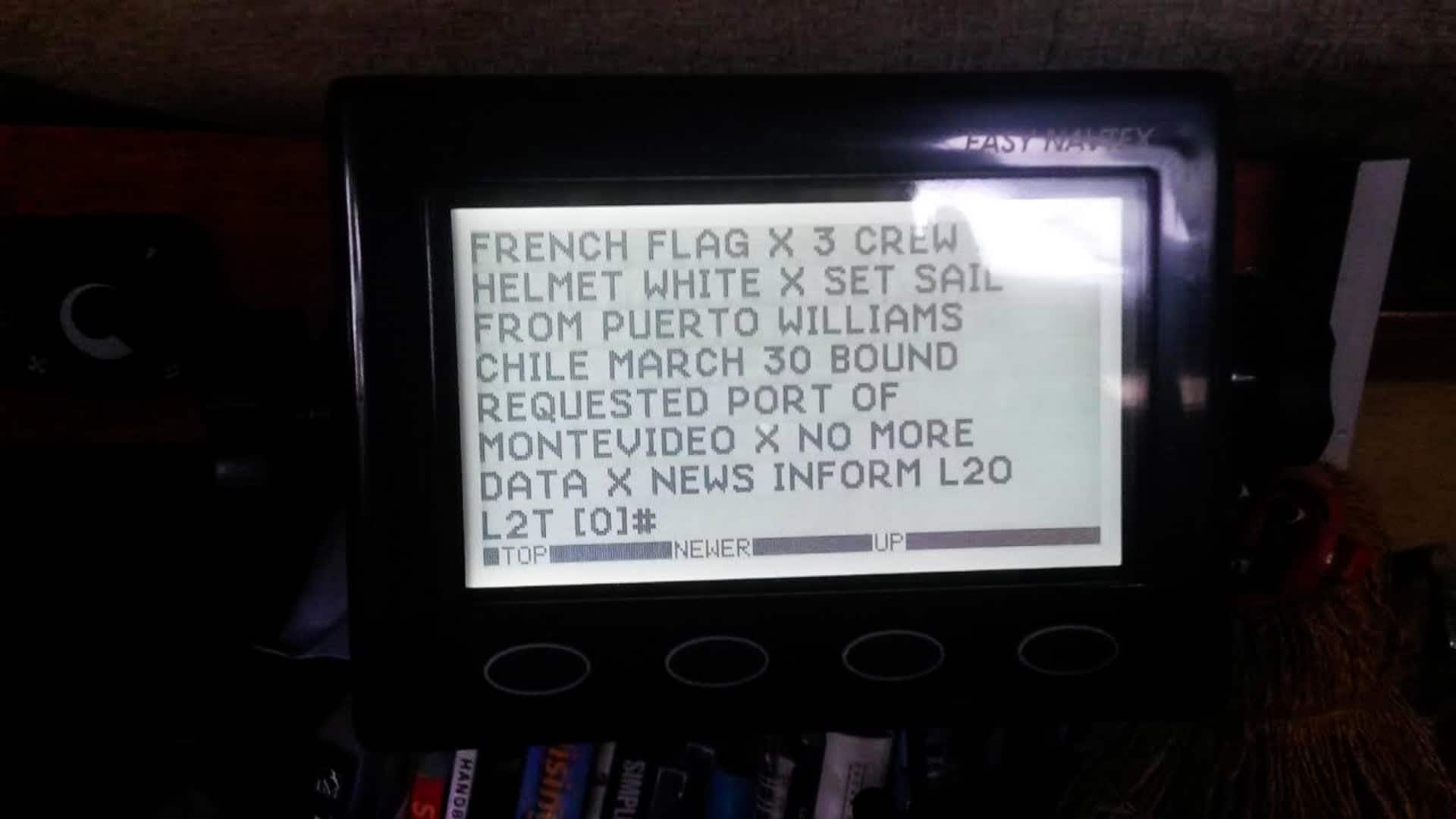

Il s’est basé sur la sagesse de Moitessier, l’incontournable navigateur français, et nous fait suivre les dauphins qui sont partis vers le large. La nouvelle a jeté un froid à bord. La radio VHF, qui a une portée très limitée, est notre seul moyen de communication avec l’extérieur. Alors avant de remettre le cap vers la haute mer, nous contactons le port de Stanley, pour avertir que nous nous dirigeons vers Colonia. Incapables de prévenir nos proches, la culpabilité de ce que nous allons leur imposer est cuisante. Elle sera notre compagne insidieuse et silencieuse tout le reste du voyage.

Sans pitié, les doutes me submergent alors, à la cadence des lames qui maltraitent Manara depuis 4 longues journées. N’ayant pas conscience des dangers qui m’entourent, incapable de maîtriser quoi que ce soit sur un bateau, je dépends totalement de quelqu’un que je ne connaissais pas 10 jours auparavant.

Et si le reste de la traversée était vraiment périlleux? Embarquer était-il le risque de trop ? Après combien de jours de disparition considère-t-on que quelqu’un est mort ? Je dresse la liste des choses que je ferai si je survis. La peur devient omniprésente, déborde, j’ai besoin de relâcher la pression. Je rejoins donc Jean-Luc dans le carré et une brève discussion arrive à me tranquilliser un peu. Nous sautons quand même le repas du soir, la houle est trop forte et le cœur n’y est pas.

Depuis le départ, j’ai bu moins d’un litre et perdu beaucoup de poids, je réalise que je dois me remettre à manger et à boire pour tenir les 6 jours de navigation à venir. Sans se concerter à haute voix, la prise de conscience semble générale. Une nouvelle impulsion positive se fait sentir et marque le début de la deuxième phase du voyage.

Audrey retrouve des forces et sort enfin de sa cabine. Elle me demande avec un ton provocateur :

« Tes cheveux ils sont gras ou mouillés ?! »

Enfin, le vent tombe après 5 jours sans nous avoir laissé de répit. Nous avançons très peu, mais la navigation est beaucoup plus agréable. L’appétit est revenu, les kilos aussi ! Quiches, gâteaux, crêpes et houmous à la recette douteuse à base de mayonnaise, tout y passe !

Cette initiation à la navigation a éveillé ma soif de connaissances. Je veux comprendre et maîtriser ce nouveau monde. Audrey me transmet avec passion tout ce qu’il y a à savoir sur la voile. Méticuleuse, elle me teste quotidiennement sur le vocabulaire et les nœuds. Je participe à la moindre manœuvre.

Nous passons des heures à se raconter nos vies, nos voyages, nos envies, nos doutes pour la suite … Nous lisons, jouons au Uno, au Scrabble… Sur un bateau, on ne peut pas tricher, nos caractères sont directement mis à jour. Alors tout le monde fait en sorte que la cohabitation soit la plus douce possible.

Un jour, quatre dauphins nous offrent un long ballet enchaînant les sauts, pirouettes et courses avec le voilier. Soudain, nos joyeux compagnons sont remplacés par l’aileron et la queue d’un requin renard. Je découvre la joie infinie d’avoir à proximité cette vie sauvage jusqu’alors inaccessible.

Juliette avait raison, on oublie vite. Là, au milieu de ces eaux à perte de vue, c’est vraiment le bonheur !

Malgré la douceur de la vie à bord, j’apprends qu’en mer, le relâchement total n’est pas possible. Une nuit, le pilote automatique se coupe brutalement, notre embarcation se met immédiatement à tourner et nous assure un réveil violent sur la paroi opposée de la cabine. En moins d’une minute nous étions tous sur le pont, prêts à agir. Heureusement, l’avarie n’est que de courte durée.

A l’approche de l’embouchure du Rio de la Plata, l’eau, chargée de sédiments, se trouble jusqu’à devenir marron et le trafic s’intensifie, nous obligeant à renforcer notre surveillance. J’assure fièrement mes quarts de nuit en solo.

Après un total de 13 jours (3 de plus que prévu), et plus de 3 000 kilomètres, nous atteignons Colonia, en face de Buenos Aires. Enfin la terre ferme ! Mes premiers pas sont chargés d’émotions. Je tâtonne, j’ai l’impression que je ne sais plus marcher, je tangue. Et ce premier bonheur est suivi par un deuxième non négligeable : pouvoir enfin se laver !

un appel international

a été lancé par nos familles

Le soir, Paul, un vieux loup de mer rencontré sur le port, nous montre qu’un appel international du CROS (centre de recherche et de sauvetage en mer) a été lancé par nos familles: « Manara, voilier blanc, avec un équipage de 3 personnes, contactez-nous si vous avez des renseignements ». Heureusement que le port de Stanley les avait rassurés après 10 jours de silence.

Sur quoi, Jean-Luc conclut :

« Bon, on a eu chaud hein! »

Puis, Paul m’apostrophe :

« Vraiment ? T’avais jamais fait de voilier avant ? Faut une sacrée paire de couilles quand même… »

Petite blonde aux yeux bleus d’à peine 1 mètre 50, je lui retourne malicieusement :

« Une chose est sûre, c’est enfin le style de vie dont je rêvais ! Et je ne pense pas que les couilles aient quelque chose à voir là-dedans ! »

Un récit de Cécile Malavaud.

Organisé par le Festival du film d’aventure de la Réunion, ce concours de récit d’aventure a été rendu possible grâce à ses partenaires.