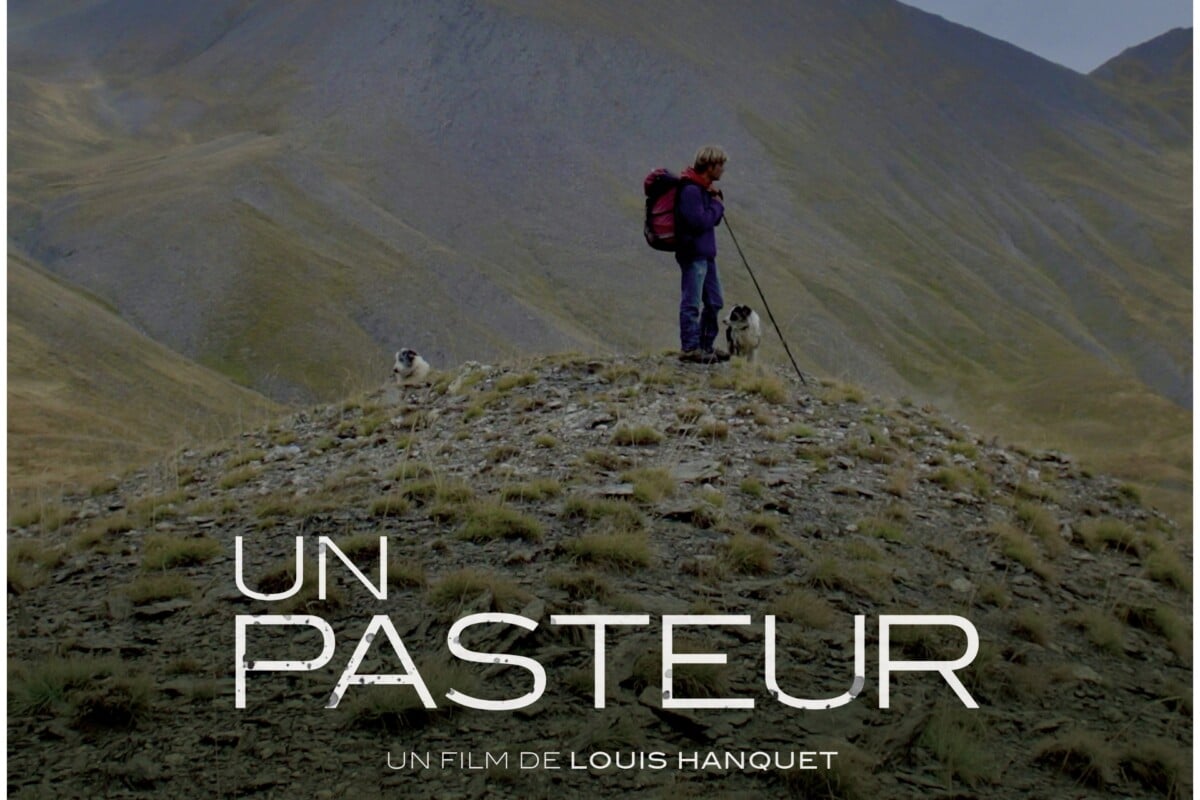

Un pasteur est un documentaire qui allie la nuance du propos sur un sujet sensible, à la finesse d’une réalisation léchée. Grand prix du festival du film et du livre d’aventure de la Rochelle, prix de la meilleure bande-originale, ce premier film réalisé par Louis Hanquet ravira les amateurs de cinéma, et pas forcément spécialistes du pastoralisme ou du loup. Cerise sur le gâteau : le film est en accès libre sur france.tv jusque la fin de l’année. À ne surtout pas rater.

Caméra est posée, pas de voix off. Au compte-goutte dialogues et actions sont distillés. Le ton est donné. Mais amateurs de films à sensations et de récits d’expés, regardez ! Le héros que l’on va suivre est à sa manière un conquérant de l’inutile.

Inutile ? Terme provoc’ ? Pas tant. Félix, le berger, se pose beaucoup de questions sur son métier. À quoi bon mener les bêtes dans les montagnes quand elles se font croquer les unes après les autres par le loup ? À quoi bon poursuivre un mode d’élevage qui semble de plus en plus décalé avec son époque ? À quoi bon faire et refaire les parcs à moutons, planter des clôtures, soigner les agneaux, suivre la transhumance ? Pourtant le jeune berger pressent que la perpétuation de ce pastoralisme est une manière de refuser toutes les dérives contemporaines. Une forme de de résistance ? Et lorsqu’il explique que ce travail c’est « ce qu’on aime », les experts des chiffres et de la rentabilité pourraient lui rétorquer que ce qu’on aime n’est pas toujours ce qui fait vivre. Chacun y trouvera sa vérité, entre conquête de l’inutile et résistance.

Pour son premier film entant que réalisateur, Louis Hanquet prend le parti de la suggestion. L’intensité du propos est proportionnelle à l’économie de mots et d’artifices narratifs. Il faut dire que son héros est du genre discret, voire méfiant avec le réalisateur qui mettra plus de huit mois pou gagner la confiance de Félix et tourner la caméra vers lui, et non plus vers son père, premier sujet envisagé pour le film.

Dès les premiers plans, les moutons irriguent la montagne. Ils sont les veines des alpages. Ce sont eux qui les maintiennent ouverts, en vie. On y découvre un jeune berger, un pasteur, peau cuivrée par le soleil d’Ubaye, nez aquilin, profil d’aigle mais trappu. Son profil d’Edlinger saute soudain aux yeux. Son regard souvent perdu dans les alpages, semble pourtant cacher une colère sourde. Le plan d’après, ses ongles noircis par la tâche se confondent avec ceux de la brebis dont il pare le pied. Avant que ses pommettes enflées par le soleil ne nous mette plutôt sur la piste du boxeur repenti. Mais contre qui combat-il vraiment ?

Son regard perdu dans les alpages,

semble cacher une colère sourde

Ici, pas de scènes mielleuses entre l’homme et l’animal. Lorsque Félix tente de réanimer un agneau tout juste né et que l’émotion commence à poindre, il faut supporter l’instant d’après le dépiautage de l’animal qui n’a pas survécu. Bienvenue dans le cinéma du réel. À l’opposé, point de clichés non plus sur l’homme des montagnes bourru. Ici le jeune berger agit mais n’en pense pas moins.

Peu à peu, ses questionnements se révèlent au spectateur, de manière souvent détournée. Les images nocturnes des loups, images infra-rouges, qui s’approchent dangereusement des troupeaux, au son des tambours, nous plongent dans les peurs du berger, voire dans ses pires cauchemars. D’enfant ? On pense évidemment à Pierre et le loup. Mais ici, Félix ne crie pas. Il fait le dos rond et c’est peut-être sa capacité à y croire malgré tout, sans l’écume des mots ou des slogans, qui force le respect. « Ça me révolte. Mais on peut pas abandonner » ose t-il tout au plus. Peu à peu on se rend compte que Félix n’est pas taiseux, il est juste économe.

Félix n’est pas taiseux,

il est juste économe

Tout autour, les plans fixes sur la montagne nous arrêtent sur les paysages, nous scotchent littéralement. Mais en quelques secondes d’arrêt sur image, tout s’anime. Les brumes se dévoilent, les ombres avancent, la montagne prend vie. C’est l’anti-time lapse des temps modernes. Parfois le réalisateur se poste derrière son personnage qui nous emmène. Ce sont les images à la première personne d’avant l’ère des caméras embarquées. Et ça marche.

En parallèle, les nombreux plans serrés sur le visage du protagoniste sont agrémentés de « poches d’air », plans ouverts sur la montagne, comme pour renforcer son aspiration vers les hauteurs.

La musique est peut-être le second personnage principal de ce film de 52 mn. Le festival de la Rochelle ne s’y est pas trompé, lui attribuant le prix de la meilleure bande originale. Cette musique basée sur des instruments à vents pour l’ambiance atmosphérique, de tambours pour le suspens, et d’autres instruments classiques est à l’image du reste du film : discrète mais puissante.

Finalement, le film parvient à raconter le quotidien d’un berger et la réalité des attaques du loup sans prendre parti, ni pro-berger, ni pro-loup. Même si, sans divulgacher, l’histoire se termine sur une sorte de chant des bergères et bergers, qui n’est pas sans rappeler le chant des partisans. Mais dans cette histoire de bergers et de loups, bien malin celui qui saurait conclure par une vérité universelle et non partisane. À défaut de prétendre raconter l’histoire de tous les bergers, ce film raconte avec finesse l’histoire d’un pasteur.

Louis Hanquet reçoit le Grand Prix du festival du film et du livre d’aventure de La Rochelle. ©Hugo Lafitte