L’Olan, 3564 mètres, est l’un des grands sommets du massif des Écrins, et l’une des plus hautes parois du massif. Sa traversée est une chevauchée du Valjouffrey au Valgaudemar, une course d’ampleur sur une belle montagne restée sauvage. C’est l’occasion de visiter deux refuges : celui de Font Turbat, et celui de l’Olan, où les gardiennes se prennent à rêver d’olanpisme, la version « proche des marmottes » des jeux, à base de farniente et de chaises longues. Montez-y voir.

Elle se laisse désirer mais quand elle apparaît au détour du long vallon de Font Turbat, elle attire irrémédiablement le regard. On ne voit qu’elle : la paroi nord-ouest de l’Olan. Haute de plus de mille cent mètres, c’est une belle pyramide qui s’affine et se dresse vers le ciel, se divisant en deux sommets distincts. Si le bas de la muraille semble encombré de vires et d’une cascade qui la fend en deux, le losange sommital semble vertical, voire déversant.

Seule la partie droite de la face paraît moins raide. C’est là, sur un éperon aérien, qu’en 1934 la cordée franco-italienne Lucien Devies et Giusto Gervasutti s’est lancée, avec une corde en chanvre et une audace sans bornes. Un exploit relaté en deux lignes sur le livre du refuge. En 1956 la face nord directe fut gravie par Jean Couzy et René Desmaison. Il est paradoxal de se dire que l’objectif du lendemain est là-haut, sur l’arête nord, voie normale extraordinaire près de cette face mythique où les dieux de l’alpinisme sont tous passés, et se sont parfois fait des frayeurs.

Soudain le refuge de Font Turbat apparaît : une petite boîte rectangulaire, qui paraît d’autant plus minuscule devant le kilomètre de paroi qui la domine. Petite boîte mais grande par l’ambiance. On y trouve un piano, une guitare, un petit canapé avec une bibliothèque. Sur la table basse est recouverte de lectures et pas n’importe lesquelles : Erri de Luca, la revue Nunatak, l’opuscule Matin Brun de Franck Pavloff, des exemplaires du Postillon, revue satirique grenobloise. Et puis Gardienne en terre sauvage, le petit recueil de Laetitia Gaudefroy Colombot sur son expérience de bergère seule en montagne.

Anouchka, la gardienne de Font Turbat, n’est pas seule, puisqu’elle est accompagnée de son aide-gardienne. Et Font Turbat fait partie de ses refuges au sens littéral où l’on peut trouver du Kombucha au maté (et de la bière à la pression, soyez rassurés), des sorbets maisons et de quoi lire autre chose que les topos. Font Turbat, refuge d’humanité, de sensibilité et de culture devant la muraille impassible qui le domine. L’Olan, omniprésent, dresse ses piliers au kilomètre à travers les fenêtres.

L’Olan, omniprésent, dresse ses piliers au kilomètre à travers les fenêtres de Font Turbat

Passagers de l’Olan

Prétendants à la traversée, et non candidats à la face nord, on se pose la question de l’horaire comme rarement pour une course cotée PD ou PD+. Probablement peu difficile, ou bien ? Long en tous cas : Anouchka met le réveil à trois heures. Avant d’aller grappiller quelques maigres heures de sommeil, elle confie ses doutes. Son métier ? Viable comme ce soir, quand le refuge est à douze nuitées. Une moyenne qui n’est pas du tout celle du début de saison : la catastrophe du Vénéon, à laquelle s’ajoute une météo compliquée depuis juin, semble avoir détourné les visiteurs dans les Écrins. Le fait est que les conditions sont très bonnes, et hormis une cordée de jeunes guides pour la face nord, nous sommes seuls pour la traversée classique de l’Olan.

Surtout, Anouchka regrette que la fréquentation de Font Turbat soit erratique, avec parfois une trentaine de personnes (la jauge maximale est à 39), et souvent pas grand monde. Font Turbat est devenu un cul de sac : les randonneurs n’y montent guère – même si on peut balader jusqu’au lac des Pissoux ou au Vallonnet. En cause, le GR qui ne passe plus ici. Il y a quelques années, le col Turbat était un passage variante du GR54. Certes pentu, c’était le seul col accessible aux randonneurs alpins qui permettent de passer du Valjouffrey au Valgaudemar. L’IGN a même enlevé le tracé noir de ses cartes. Plus de tracé, plus de touristes, déplore Anouchka.

Une forme olanpique

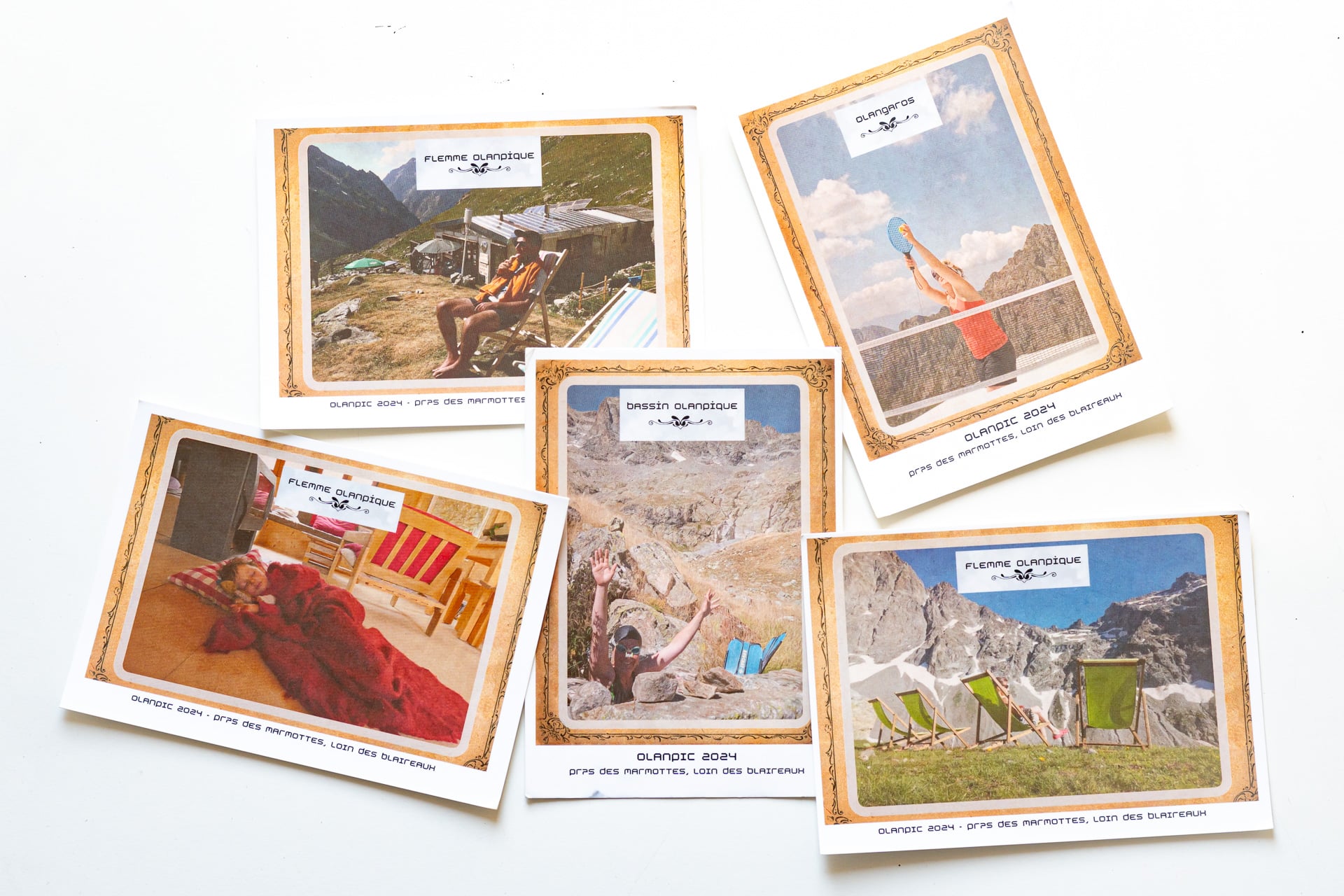

Elle est aux petits soins pour la cordée qui se prépare pour la face nord, défriche avec eux le socle de la paroi. Anouchka est aussi en lien avec Emilie, la gardienne du refuge de l’Olan, de l’autre côté de la montagne. Les deux gardiennes ont imaginé un récit alternatif aux J.O intitulé Olanpic 2024. Elles ont édité des cartes postales avec pour titre des « sports » (comme la Flemme Olympique) et un slogan : Olanpic 2024, près des marmottes, loin des blaireaux.

Quoi de mieux que de s’allonger sur une chaise longue devant l’Olan, en sirotant un verre ? Je tourne nonchalamment les pages du Postillon quand le réveil qui sonne me ramène à la réalité.

Trois heures plus tard nous rencontrons enfin le soleil du matin à la brèche vers 3200 mètres, sous l’arête nord proprement dite. Le vide s’est creusé, et ce n’est pas par là que les premiers ascensionnistes de l’arête nord sont venus en 1880, mais depuis la Lavey, emmenés par Pierre Gaspard père. Un autre point commun de l’Olan avec la Meije.

Le soleil irradie l’arête, raide pour le III annoncé. À droite se creuse le vide intersidéral de la face nord, tandis que le refuge de Font Turbat est encore dans l’ombre. Majestueux, l’Olan a ceci de commun avec la Meije qu’aucun de ses accès n’est facile. La traversée du sommet par l’arête nord et la descente par la voie Escarra est un bon exemple de l’aspect subjectif d’une cotation, qui ne dit rien de l’ampleur de la course. Comme la Meije, l’Olan est altier. Vertical sur tous ses versants, il est plus isolé des autres grands sommets du massif. Les derniers mètres de l’arête nord laissent entrevoir l’ombre qui dessine le double sommet de l’Olan dans la vallée, mille quatre cent mètres plus bas.

Cette corne d’ombre est comme le revers du sommet, qui doit sans cesse rappeler leur situation aux grimpeurs de la face nord. Après Gervasutti et Devies, Couzy et Desmaison, la face nord fut le théâtre de grandes et parfois terribles aventures. Olivier Challéat s’y tua en tentant la première solitaire, qui fut réussie par Michel Berruex en 1976. L’équipe de Jean-Claude Marmier usa d’une débauche de moyens pour en faire la première hivernale l’année suivante.

En février 1989, Christophe Moulin signa l’une de ses plus belles ascensions en faisant la première hivernale solitaire. Depuis, malgré quelques éboulements, la face attire comme un aimant les cordée surdouées – et même les compositeurs, tels Matthieu Detrie et Pierre Labbre qui ouvrirent Chauve qui peut ! en 2011.

le privilège d’être seuls sur la traversée

Solitude olanpique

Privilège ? Nous sommes seuls sur la traversée, hormis une cordée qui a fait l’aller retour par la voie Escarra et qui est déjà plus bas dans la descente. Après un rappel dans la brèche entre le sommet nord et l’antécime Est, l’arête effilée s’étire vers l’orient. Comme à la traversée de la Meije, la montée au sommet constitue à peine la moitié de la course.

Désescalade et pas d’équilibristes s’enchaînent, et les derniers gendarmes de l’arête, fort raides, ont été gravis en 1908 par la cordée de Jean Escarra menée par Pierre Turc. Un personnage, cet Escarra : membre du GHM et de l’expédition française au Karakoram en 1936, auteur de l’itinéraire qui porte son nom à l’Aiguille du Chardonnet, juriste, conseiller de la Chine nationaliste et de Tchang Kai-Chek avant la deuxième guerre mondiale.

Escarra fut l’artisan de cette arête Est, mais l’itinéraire, via une sortie par le couloir de pierraille entre les deux sommets, fut découvert par Pierre Gaspard en 1891 ! Il s’agit d’une longue vire qui traverse sur plus de 400 mètres la face Est de l’Olan.

Une flemme olanpique

Depuis la brèche Escarra, une désescalade mène à ce chemin de ronde, escarpé, mais sans lequel il serait beaucoup plus compliqué de se glisser dans ce versant. À l’autre bout de la vire, une poignée de rappels humides mène au glacier de l’Olan. Le refuge du même nom et Emilie, la gardienne, nous accueillent après une petite douzaine d’heures de course, une bonne journée.

Inutile de dire que nous avons, bière en main, une flemme olympique à l’idée de descendre jusqu’à la Chapelle-en-Valgaudemar. Un autre Himalaya des Écrins. Les nuages crèvent et déversent de la grêle sur nos épaules, les chaussures se remplissent d’eau. Le Valgo est plus vert que jamais. Passagers de l’Olan, les yeux éblouis de tant de beauté.

Massif des Écrins, traversée de l’Olan, 3564 mètres

La traversée consiste à relier le Valjouffrey au Valgaudemar via la cime de l’Olan. Le refuge de Font Turbat à 2178 mètres est accessible depuis le Désert en Valjouffrey, ou depuis le Valgaudemar par le col Turbat, avec une nuit éventuelle au refuge de l’Olan, à l’aller ou au retour pour retourner côté Valjouffrey. Certains préfèrent partir du tôt du Valgaudemar, franchir le col Turbat, puis passer la nuit au refuge de Font Turbat, le lendemain la descente (et la logistique) est simplifiée. On peut aussi dormir au refuge de l’Olan, 2332 m, à l’aller ou au retour pour faire la course en trois jours, ce que font certains guides également. Sinon, il reste la solution de l’auto-stop.

Itinéraires

Montée par l’arête nord de l’Olan, PD, descente par l’arête et la face Est, voie Escarra, PD+.

Infos et réservations : 09 88 77 33 01.

Infos et réservations : 06 07 66 43 25