Si le dernier roman de Dai Sijie est une fable – pleine de beauté et de violence – elle traduit l’histoire passée et récente du Tibet. Franco-chinois, petit-fils d’un pasteur emprisonné par les gardes rouges de la révolution culturelle, l’auteur décrit les affres d’un ex-peintre du Potala, le palais de Lhassa, qui finit aux mains des sbires chinois en 1968. Contre la barbarie, son personnage s’arme de souvenirs, son apprentissage conjoint de la peinture et de la spiritualité, de la quête du tulku, le futur Dalaï Lama, et d’une rencontre unique avec une femme, aux confins du Tibet. Un beau roman, poignant, doux comme un khata (écharpe de félicité), rugueux comme le vent qui ponce les hauts plateaux himalayens.

Palais du Potala au Tibet, 1968. A peine majeurs, les Gardes Rouges envoyés par Pékin mettent à sac les temples bouddhistes. Ils lacèrent les peintures sacrées, pissent sur les

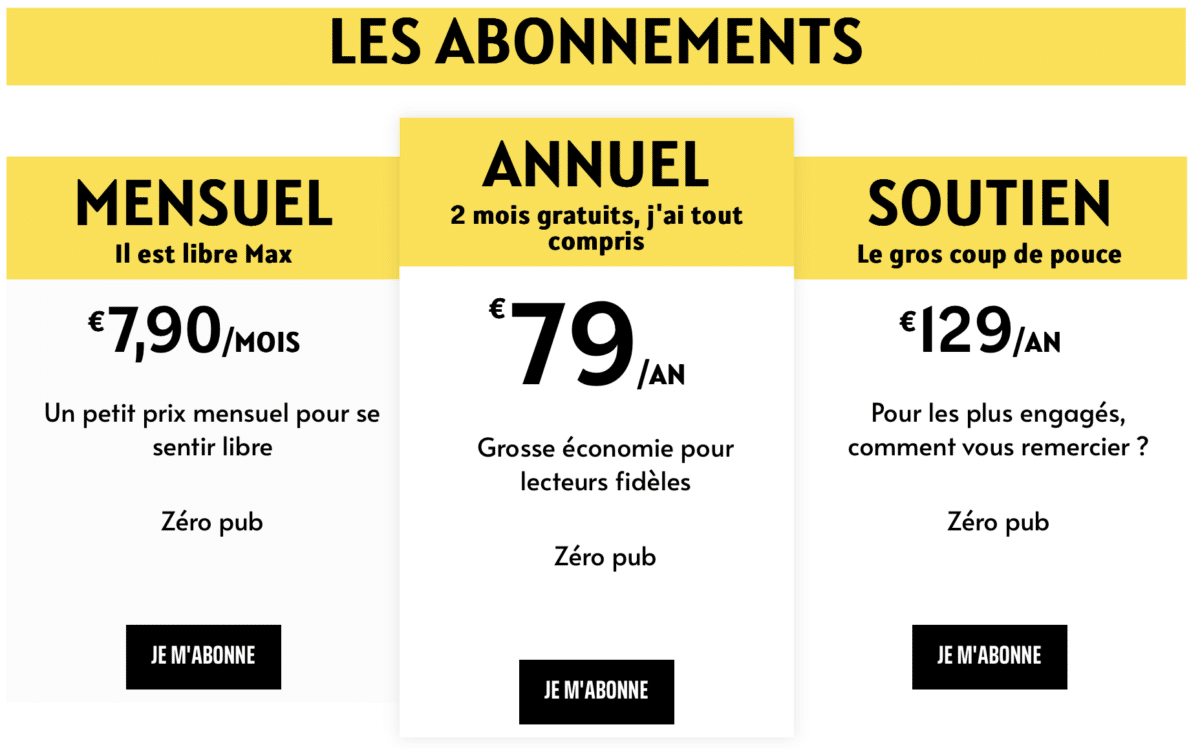

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Connectez-vous ou abonnez-vous pour avoir accès à tous nos articles.