Dans une étude publiée en 2017, le chercheur et directeur du Centre d’études de la neige Samuel Morin notait qu’un hiver faiblement enneigé n’était pas synonyme d’un faible nombre d’accidents d’avalanche. Sept ans plus tard, où en est-on ? Les décès dus à ces accidents ont-ils baissé avec le taux d’enneigement ? Pascal Hagenmuller, spécialiste des questions de risque d’avalanche, nous éclaire.

Une avalanche, c’est l’équilibre instable du manteau neigeux qui est rompu par un élément déclencheur. Cet élément peut être multiple : explosif, skieur, transport de neige par le vent, perte de cohésion par humidification ou encore chute de neige. Un déséquilibre est alors engagé d’abord localement, puis se propage dans la pente enneigée. La propagation de ce déséquilibre à d’importantes étendues neigeuses requiert « une configuration particulière des propriétés physiques des couches de neige. » Et la transformation de ce déséquilibre en un écoulement de neige

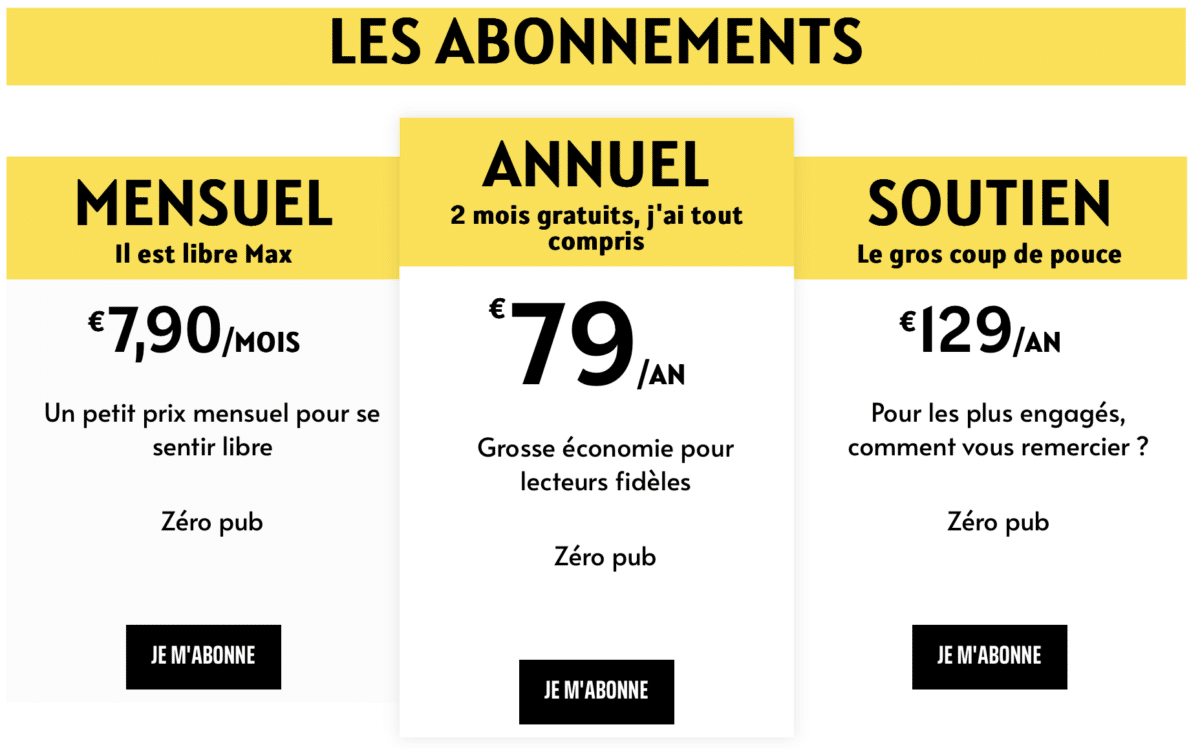

CET ARTICLE EST RÉSERVÉ AUX ABONNÉS Connectez-vous ou abonnez-vous pour avoir accès à tous nos articles.