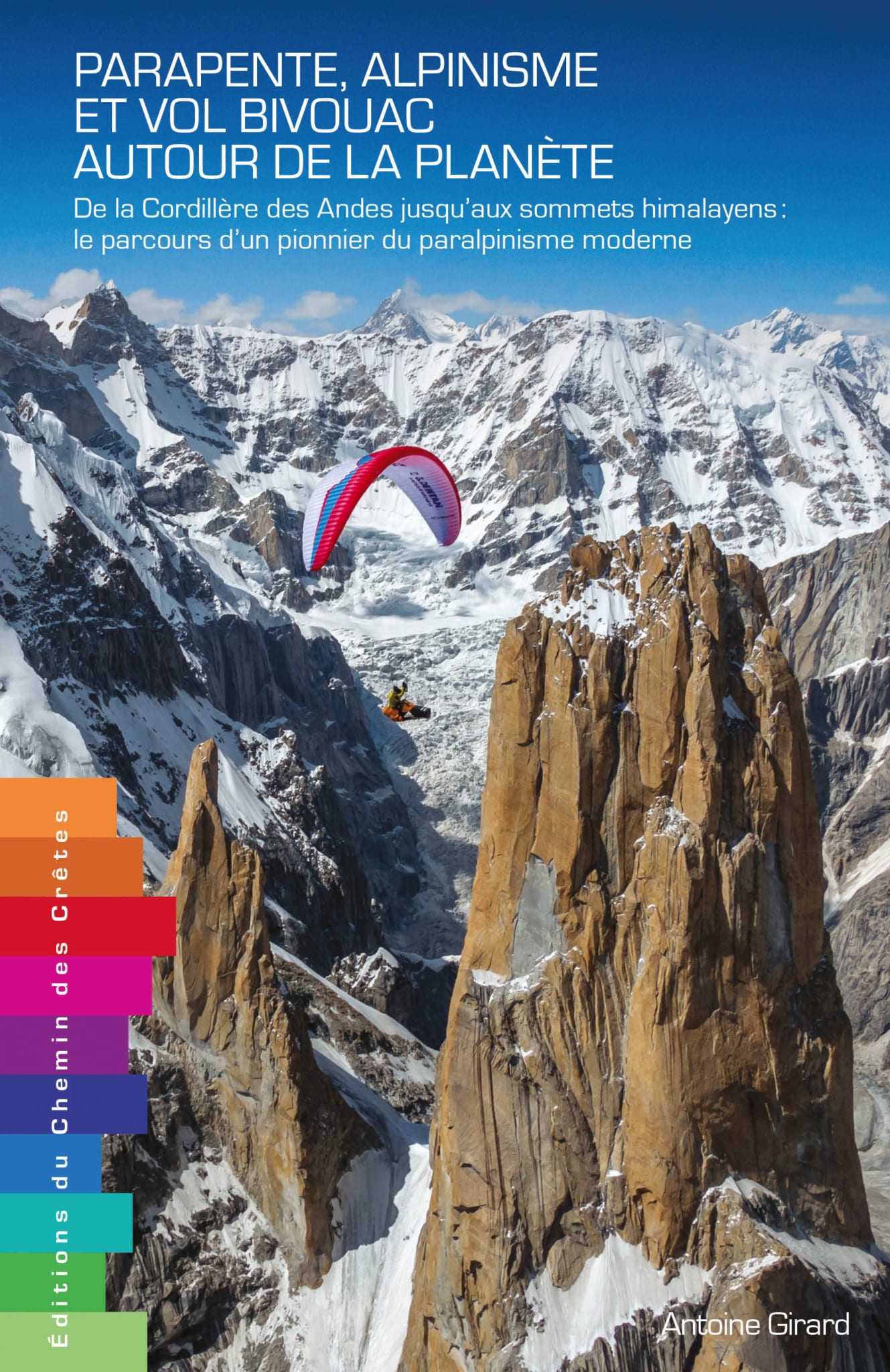

Le livre Parapente, alpinisme et vol bivouac autour de la planète d’Antoine Girard retrace son aventure aérienne au coeur de nombreuses montagnes, de la Norvège à l’Éthiopie, en passant par l’Amérique du sud. Antoine y partage sa pratique du vol bivouac et son approche en parapente et alpinisme.

L’extrait que nous avons choisi porte sur son ascension en paralpinisme du Spantik (7 027 m), en une journée, au départ de Karimabad (Pakistan).

Il est 14 h 15 quand je suis assez haut pour pouvoir tenter un posé. Je me lance sans me laisser le temps d’un dernier questionnement, j’ai trop peur de renoncer. Je me rapproche de l’arête ouest. Je m’aligne face au vent le plus haut possible sur la crête. Le vent est assez fort, ce qui permet de poser à une vitesse raisonnable. Je choisis une partie plate de l’arête, sans crevasse, avec de la neige bien blanche. Cette couleur annonce de la poudreuse pour amortir ma chute en cas d’impact. La crête est légèrement sous le vent du sommet, les filets d’air passent par la cime et redescendent le long de l’arête. Les trois derniers mètres de vol passent très vite, le vent me plaque au sol.

La neige, heureusement molle, amortit l’atterrissage et me permet de rester sur mes jambes. La voile part dans le sens de la pente, tirée par le vent. J’ai tout juste le temps de me pencher en avant pour ne pas perdre l’équilibre. Le vent souffle et le parapente est gonflé par le flux d’air. Je lutte pour ne pas me laisser emporter vers le bas, tiré par l’aile. Je m’allonge sur le ventre avec les pieds bien ancrés dans la neige.

Une fois calé, j’essaie de sortir une main pour saisir une commande de frein, je ne dois surtout pas relever les épaules. Je la tire doucement sur une longue distance, la voile cesse son effet spi. Je peux enfin me relever et prendre le temps de comprendre que j’ai réussi l’atterrissage. Je suis environ à 6 500 m. Je ne jubile pas longtemps, car chaque minute compte si je veux avoir une chance de rejoindre le sommet et redécoller avant la nuit. Je creuse une petite plateforme avec mes pieds, j’y dispose la voile pliée en boule et je pose ma sellette par-dessus. Avec 30 kg de matériel, le parapente n’a aucune chance de s’envoler tout seul. Je sélectionne le matériel à emporter pour l’ascension. Le tri est rapide : je décide de ne rien prendre.

Plus besoin de baudrier, corde ou autre, puisque je suis seul. Je mets les crampons, je prends un piolet et des bâtons de marche. Dans un petit sac de marin, je mets deux barres de céréales, un demi-litre d’eau et ma doudoune chaude. Je choisis de prendre deux caméras avec moi, une sur le casque et une en perche. On pourrait considérer ce poids comme superflu, mais mentalement j’en ai besoin quand je suis en solo. C’est comme un ami avec qui je peux parler et décharger la pression. Je n’ai pas pris de petit sac à dos, je dois porter ce sac à la main.

Je suis prêt à marcher vers 14 h 30, à peine 15 minutes après le posé. Je ne prends pas le temps de réfléchir, j’ai besoin d’avancer. Je fais mes trois premiers pas et mon pied passe à travers une crevasse, une petite crevasse sans risque mais une vraie petite turbine génératrice de stress. Je dois rester prudent. J’avance pas à pas, doucement pour ne pas me fatiguer trop vite. La montée va être longue, il faut gérer l’effort pour ne pas s’épuiser tout en restant dans le timing. Je dois être avant 17 h 30 au sommet pour avoir le temps de redescendre et voler avant la nuit.

Je m’enfonce dans la neige à chaque pas jusqu’à la partie supérieure de la cheville. L’effort est difficile mais j’espère que la neige sera plus dure plus haut sur l’arête. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai laissé mes skis avec la sellette. Une autre est que la raideur de la pente supérieure m’empêcherait de monter en ski en ligne droite, et la montée en Z serait trop longue. Je suis plus efficace à pied qu’en ski dans cette configuration. La montée se fait par session de 10 à 20 pas, entre lesquelles je m’effondre systématiquement de fatigue. Je dois chaque fois reprendre mon souffle pour recommencer une nouvelle session. Je m’effondre à la chaîne. Je croise aussi de nombreuses crevasses, et je m’enfonce jusqu’aux genoux dans ces pièges invisibles, plus ou moins larges.

La croûte de neige, assez consistante, me donne la possibilité de les passer à genoux, en répartissant au maximum les appuis dans la neige. J’évite de cette manière des détours qui peuvent être longs. Je sonde la largeur des crevasses avec un bâton de ski, quand elle dépasse 1,5 m je fais le tour sans prendre le risque de la traverser.

Ils sont mes parachutes de secours.

Si je tombe dans une crevasse, ils verront forcément

mes traces et pourront me sortir de là.

Au tiers de l’ascension, mon pied est passé à travers six crevasses. Je commence à réfléchir à la folie de faire la trace en solo dans cette neige semée de pièges. Je vois un peu plus haut des cailloux émerger du manteau blanc. Je sais qu’à partir de cette zone, les crevasses seront beaucoup moins fréquentes. Ces rochers indiquent que la terre ferme n’est pas loin. Je m’accroche à cet espoir pour continuer d’avancer – tenir encore quelques dizaines de mètres. Je dois maintenant être à peu près à l’endroit où nous avions fait demi-tour avec Damien. Nous n’avions pourtant rencontré qu’une seule crevasse lors de notre tentative, le glacier change d’une année sur l’autre. Au fur et à mesure que je monte, les zones gelées sont de plus en plus fréquentes. Sans trace à faire, elles me permettent de m’économiser physiquement et mentalement. J’évolue plus vite avec un moindre risque de crevasse.

Je m’interdis de regarder l’heure. De toute façon, ça ne changera plus rien, j’avance déjà à ma vitesse maximum. Je redoute d’être perturbé à cause du temps qui file, quand pour moi le temps s’est arrêté. J’ai juste besoin de reprendre mon souffle entre deux sessions de montée. Dès que j’ai récupéré, je recommence. Plus rien ne compte hormis avancer. Je sais que j’irai jusqu’au bout quelle que soit l’heure, alors autant ne pas savoir. La peur a disparu, je ne suis plus concentré que sur le sommet. C’est alors que la radio se met à grésiller, c’est Guillaume et Julien qui discutent en vol sur la stratégie à adopter pour poser sur le Spantik. Je comprends qu’ils arrivent en volant pour tenter l’ascension. J’espère qu’ils vont réussir à poser. S’ils y parviennent et tentent l’ascension, ils seront mon parachute de secours. Si je tombe dans une crevasse, ils verront forcément mes traces et pourront me sortir de là. Ils sont deux et vont forcément monter avec le matériel d’alpinisme, corde et baudriers. Je suis rassuré quand je devine la voile de Guillaume se poser sur l’arête. Même si ses ressauts m’empêchent de voir l’emplacement exact, j’estime qu’il est proche de mon parapente. J’entends une dernière phrase de Julien qui dit qu’il est aussi en approche. Ce sera le dernier contact radio que j’aurai avec eux. J’imagine déjà les croiser à la descente ou proche du sommet.

Pakistan, pas loin du Karimabad. © Coll. Antoine Girard

Pakistan, le Broad Peak et le K2. © Coll. Antoine Girard

Je découvre alors que le sommet n’était qu’une illusion ou une espérance

J’arrive enfin aux cailloux après une pente bien raide. J’imagine que le sommet est proche. J’avance dans la neige profonde, accumulée autour des cailloux qui font paravent. Je découvre alors que le sommet n’était qu’une illusion ou une espérance. Vu du bas j’étais persuadé qu’ils étaient proches du but. Mais quand j’y arrive, je ne le vois même pas : l’arête s’étire à perte de vue. De plus, la zone rocheuse est assez courte, et il faut à nouveau faire la trace dans la neige. Je bois un peu d’eau et j’essaie d’avaler un bout de barre de céréale. Difficile avec la faim coupée par le mal d’altitude mais cette énergie m’est indispensable, je me force.

J’avance prudemment sur l’arête. Elle se redresse et devient moins raide. Et le sommet apparaît enfin. Il est proche même, mais ne se montre qu’au dernier moment. Le ciel est parfaitement bleu, le vent n’est pas si fort, 30 km/h, provenant de l’est. Je me sens bien, je suis galvanisé par la vue du sommet, je file d’une traite et à grand pas vers lui, à 7 027 m d’altitude. J’ai une pensée pour Damien avec qui nous avons fait la première tentative. Quand je m’agenouille enfin au sommet, je contemple les paysages : des centaines de cimes enneigées à perte de vue découpent un formidable panorama à 360°. Je me sens tellement petit au milieu de ces géants. Je ne me sens pas libéré pour autant. Je n’exulte pas. Je ne sais pas si c’est à cause de la fatigue, de l’altitude, ou de la pensée que la moitié reste à parcourir avant d’être en sécurité.

Quand je m’agenouille enfin au sommet, je contemple

les paysages.

Je me sens tellement petit au milieu de ces géants.

Je regarde l’heure, 17 h 30. Je suis dans les temps mais je ne dois pas traîner pour redescendre. Je veux juste prendre quelques minutes pour moi, contempler encore cette vue. Le sommet est assez plat et large, et il m’empêche de voir les fonds de vallées glaciaires. J’en suis un peu frustré. À 50 m plus loin, je repère un promontoire quasiment à la même hauteur que le sommet. La vue doit y être excellente : elle surplombe une face qui plonge dans le vide sur plus de 2 500 m. Il suffit de redescendre de quelques mètres pour y accéder.

C’est décidé, je vais y prendre quelques photos avant de redescendre. Je me relève et prends la direction du promontoire, quand, à mi-chemin, le sol s’effondre brutalement sous mes pieds, je n’ai rien vu venir. C’est comme si le sol avait subitement disparu. Je me retrouve pendu dans le vide les bras écartés sur les bords de la crevasse. J’ai eu le réflexe d’ouvrir les bras qui me maintiennent maintenant au-dessus du vide. Je plante rapidement mes crampons dans les parois et je pousse sur mes jambes pour me sortir du trou. Je roule sur le côté. Je suis dehors ! Je transpire l’adrénaline. Je décide de renoncer au promontoire qui est juste là, en face de moi. Je retourne au sommet pour descendre par là d’où je suis venu. Je fais trois pas en direction de ma trace, et de nouveau le sol s’effondre. Je me retrouve dans la même position au-dessus du vide. J’en ressors très vite mais je suis maintenant désemparé, je ne sais plus quoi faire pour être en sécurité. Je veux juste rentrer. Je peste tout ce que je peux tout en remontant dans ma trace laissée dans la neige. Une grosse frayeur qui aurait pu mal se finir : j’étais tellement sur mes gardes pendant la montée que je me suis relâché au sommet. Il me semblait impossible d’y trouver une crevasse. Je ne me suis pas méfié. Je pense que l’altitude n’y est pas pour rien, mon cerveau tourne vraiment au ralenti. La probabilité de trouver une crevasse entre deux sommets enneigés est marquée, le fait de descendre pour rejoindre l’autre sommet aurait dû m’alerter. Quand je regarde les images vidéo je me demande comment j’ai pu ne pas soupçonner la présence de cette crevasse. C’est ce que l’on appelle la viscosité mentale due à l’altitude.

Plus de peur que de mal, mais le mal est surtout psychologique : il est difficile de se remettre rapidement d’une telle frayeur.

Je repasse par le sommet sans m’arrêter, je veux optimiser le temps. Je suis plus en forme que ce que je pensais, je descends vite. En revanche je commence à m’inquiéter sérieusement, car je n’ai toujours pas croisé Julien et Guillaume et j’ai une vue complète sur la voie, aucun signe de leur présence. Je continue de descendre dans mes traces, le danger se réduit, j’ai marqué chacune des crevasses croisées à la montée. Je suis fatigué mais j’avance vite. Je suis obnubilé par le fait d’arriver à fuir ce lieu et pouvoir décoller avant la nuit. Je suis tendu et j’ai besoin de quitter la montagne pour me calmer. Je suis encore marqué par l’aventure avec Damien.

J’aperçois enfin Guillaume et Julien : ils sont tout en bas de la pente pas très loin de mon parapente. Je les rejoins rapidement. Ils commencent l’ascension du sommet. Ils me disent qu’ils n’ont pas de réchaud, les deux étaient dans le sac de Fabi et le mien.

Nous convenons que j’en laisserai un à l’emplacement de mon parapente qui est un peu plus bas. Il sera facile à retrouver même de nuit, les traces y mèneront. Ils m’expliquent la raison de leur retard. Guillaume a posé proche de mon parapente. Une fois au sol il a perdu l’équilibre, tiré par la voile vers le bas. Il a glissé un moment avant de sauter un sérac de plus de 10 m de haut. Heureusement, la neige profonde au pied du sérac a amorti la chute : 10 m c’est trois étages d’immeuble ! Plus de peur que de mal, mais le mal est surtout psychologique : il est difficile de se remettre rapidement d’une telle frayeur. Julien s’est posé proche de Guillaume pour le rejoindre au plus vite et le rassurer. Ils ont pris le temps de démêler le parapente, un exercice compliqué par le froid, l’altitude et l’hypoxie qui empêchent les gestes d’être fluides et précis. Le démêlage terminé, Guillaume s’est senti d’attaque pour le sommet – une vraie force mentale ! Voilà pourquoi je ne les croise que maintenant. Nous convenons que si je n’arrive pas à décoller, nous nous retrouvons proches de leurs parapentes en contrebas pour bivouaquer.

Il n’est pas encore 18 h quand j’atteins mon dépôt de matériel – je suis vraiment descendu très vite. Le vent doit être à 30 km/h dans le sens travers descendant. Je ne perds pas de temps, je sais que chaque minute compte. Je ne prends même pas le temps de respirer, boire ou manger. Je range mon sac marin dans la sellette et je saute dedans.

Le vent est fort, je suis obligé de garder les crampons pour ne pas me faire Emporter.

J’analyse rapidement le vent : j’ai le choix entre marcher quelques centaines de mètres vers le bas pour trouver une cassure un peu mieux orientée au vent, ou tenter de décoller d’ici. Le choix n’est pas facile : ici le vent est fort et descendant mais par moments les turbulences le réaxent pour quelques courtes secondes. Il souffle parfois pendant cinq secondes dans le bon sens, c’est court mais suffisant pour espérer un décollage même si la probabilité de réussite est faible. Plus bas le décollage paraît plus logique, plus sûr et mieux orienté, mais ça reste une supposition. Et il faut prendre en compte le temps perdu à le rejoindre. Il n’y a pas vraiment de meilleure solution, les deux se valent.

Je décide de tenter rapidement sur place. J’étale partiellement la voile, et la gonfle doucement par étapes. Le vent est fort, je suis obligé de garder les crampons pour ne pas me faire emporter. L’histoire de Guillaume m’a fait peur, le sérac n’est pas loin en dessous. Le poids de la sellette et la neige profonde me rendent statique, je dois gonfler la voile sans bouger. Je fais plusieurs essais qui confirment que le vent est très turbulent. L’aile tourne de tous les côtés. Il n’est pas facile de gérer l’aile sans pouvoir bouger son corps, cloué sur place à cause du poids. Pendant ce temps le froid devient de plus en plus intense, ma caméra rend l’âme et mes doigts se rigidifient. Et j’ai besoin d’ôter mes gants pour être plus précis dans le pilotage du décollage. Je suis sans cesse obligé de neutraliser la voile car les rafales me font perdre l’équilibre.

Je décide alors de changer de méthode. Je m’allonge sur le dos dans la neige. Je plante profondément mes crampons dans le sol et je me mets dans la même position que pour assurer un autre grimpeur venant du bas. Je gonfle mon aile dans cette position bien calée. Elle tire fort vers le bas, le vent est mal orienté. J’attends qu’une turbulence change son axe. La voile tourne en permanence dans tous les sens sur 180°. Soudain elle se stabilise presque deux secondes dans un axe de travers mais acceptable, c’est là que je décide de tenter le vol. Je laisse la voile me soulever : je suis catapulté en l’air.

À voir : la vidéo d’Antoine Girard à 7000m au Spantik.

![Pakistan,_le_sommet_du_Spantik_(7027_m)_┬®_Antoine_Girard[1]](https://alpinemag.fr/wp-content/uploads/2022/09/Pakistan_le_sommet_du_Spantik_7027_m_┬®_Antoine_Girard1.jpg)